ホームシアターは広い部屋がなければ無理だと思っていませんか?

実は、6畳という限られたスペースでも、本格的な映像体験を楽しむことが可能です。

本記事では、初心者の方でも無理なく始められる6畳ホームシアターの魅力と、効果的なレイアウト方法、必要な機器の選び方までを徹底解説します。

小さな部屋でも最高のシアター体験を実現するためのノウハウを紹介します。

初心者でもできるホームシアター6畳の魅力

6畳サイズは最適? その理由とは

実際に6畳の洋室にホームシアターを導入した私の体験から感じたことは、6畳というコンパクトな空間は、音や光が拡散しにくく、映像や音響のクオリティを高めやすい理想的な環境だということです。

壁や床、天井との距離が近いため、音の反射や響き方が明確にコントロールしやすく、スピーカーの性能を最大限に引き出すことができます。また、部屋全体の明るさを調整するのも容易で、映画館とまではいかなくても、ミニシアターのような没入感のある視聴体験を演出するのに適しています。

視聴距離も自然と近くなるため、比較的小型のプロジェクターやスクリーンでも十分な迫力を感じることができ、設置する機器のサイズや性能に過度なこだわりが不要となります。

6畳というサイズは日本の住環境において一般的だと思いますが、専用のシアタールームを設けるのが難しい住宅事情の中でも、寝室や書斎、リビングの一角などをうまく活用すれば導入しやすいという点も魅力です。

設置に必要な費用や機材も比較的少なくて済み、限られた予算でも十分に満足のいく環境が整えられますので、コストパフォーマンスの面でも非常に優れているのが6畳ホームシアターの大きな利点だといえます。

ホームシアターの導入に必要な機器

基本的にはプロジェクターまたは大画面テレビ、AVアンプ、スピーカー(2.1ch〜5.1ch)、スクリーン、そしてプレーヤー(Blu-ray再生機やストリーミング再生に対応した機器)などの映像・音響機器が必要です。

これら機器に加えて、スピーカーを安定して設置するためのスタンドや壁掛け金具、プロジェクターを固定するための天吊り金具や三脚、さらに電源タップやサージプロテクターなどの補助的なアクセサリも用意しておくと安心です。

AVアンプは複数の機器を一括で操作・接続するための心臓部となる存在であり、スピーカーの性能を最大限に引き出すためにも、出力チャンネル数や対応フォーマット(Dolby Atmos、DTS:Xなど)を確認して選定する必要があります。プロジェクターは設置距離や明るさ(ルーメン値)、解像度(フルHDや4K)に注目し、設置場所との相性を見極めましょう。

スクリーンは固定型、ロール型、電動式など複数のバリエーションがあり、部屋のスペースや使用スタイルに合わせて選ぶのがポイントです。スピーカーもフロア型、ブックシェルフ型、サウンドバータイプなどがあるため、音質重視か設置のしやすさ重視かによって検討します。必要に応じてAVラックや配線を整理するケーブルカバーなども導入することで、美観と安全性を兼ね備えたホームシアター空間を整えることができます。

初心者が抱えるホームシアターの疑問

「スピーカーは何個必要?」「どのくらいの画面サイズが最適?」「配線が大変そう…」など、私もホームシアターを導入したいと考えた時には、疑問は多岐にわたり「ハードル高そうだな…」感じました。

例えば、スピーカーの数については、2.1chから始めるべきか、最初から5.1chや7.1ch構成にするべきかなど、部屋の広さや使い方に応じた選択が求められます。また、画面サイズに関しても、単に大きければ良いわけではなく、視聴距離とのバランスを考慮した適切なサイズ選びが重要です。配線の取り回しや接続方法に不安を感じる方も多いでしょうし、特に狭い空間での配線整理には工夫が必要です。

これらに加えて、「どんな機器を選べば失敗しないのか」「テレビとプロジェクター、どちらを選ぶべきか」「機器同士の相性はどうなのか」「防音や遮光の対策は必要なのか」といった細かな疑問も初心者にとっては大きなハードルですよね。

本記事ではこうしたさまざまな疑問に対し、具体的で実践的なアドバイスを提供し、初めてのホームシアターづくりでも安心して取り組めるよう、段階的に丁寧に解説していきます。

6畳ホームシアターの理想的なレイアウト方法

ホームシアターのレイアウト基礎知識

映像の中心(視線)とスピーカーの配置が、ホームシアターの快適性と没入感を左右する重要な要素となります。まず、スクリーンまたはテレビは視線と水平になるように設置し、自然な姿勢で映像の中心を捉えられる位置に配置することが大切です。壁に正対させることで、映像の歪みを防ぎ、視覚的な集中力を高めることができます。

視聴位置の距離については、スクリーンの高さの約1.5〜2倍を目安に設定するのが一般的です。

80インチのスクリーンならば、おおよそ2.4〜3.2メートルの距離が理想とされます。この距離設定で映像が視野に自然に収まり、目の疲れを軽減しながらも迫力ある画面を楽しめます。

※ 1インチ=2.54cm

また、スピーカーの配置も同様に重要で、フロントスピーカーはスクリーンの左右に、センタースピーカーはスクリーン下部中央に配置し、サラウンドスピーカーは視聴位置の後方または側方に配置すると、映画館さながらの臨場感が得られます。

部屋が6畳の空間では、こうした距離や角度の調整がより繊細に求められますが、だからこそ一度正しくレイアウトすれば、非常に高い没入体験を得ることができるのです!

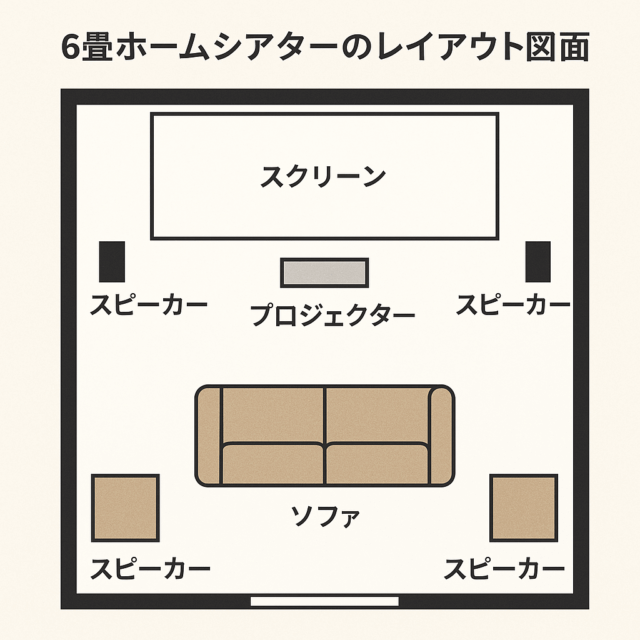

シアタールームの配置例と距離の考え方

6畳の長方形部屋では、長辺方向にスクリーンを設置し、短辺方向に視聴位置を取るとゆとりのあるレイアウトが実現します。この配置は、スクリーンとの距離を十分に確保できるうえ、スピーカーの音の広がりを均等に保ちやすいため、より臨場感ある音響体験が可能となります。長辺方向に視野が広がることで、壁面を最大限に活用した大画面表示がしやすく、6畳という制限された空間の中でも圧迫感を感じにくくなります。

スピーカーはフロントL/R、センター、サブウーファー、リアの順に配置するのが基本です。フロントL/Rスピーカーは画面の左右に同じ高さで配置し、センタースピーカーはスクリーン直下に置いてセリフの明瞭さを確保します。サブウーファーは重低音を担うため、部屋の隅や壁際など音の反響が自然に得られる場所に置くのが理想です。リアスピーカーは後方またはやや後方の側面に配置し、包み込まれるようなサラウンド効果を演出します。配線の取り回しや家具配置にも工夫を凝らすことで、より快適で完成度の高いシアター空間を作り上げることができます。

必要なスペースと機器のサイズについて

80〜100インチのスクリーンが6畳でも十分設置可能であり、視聴距離とのバランスを考慮すれば、よりリアルな臨場感が得られます。部屋の形状やレイアウトによっては、壁掛け式のスクリーンやロールアップタイプを活用することで、スペースを有効活用しながら大画面表示を実現できます。また、スクリーンの選定においては、投影方式や部屋の明るさに応じた素材の選択も重要となり、より自然で鮮明な映像体験を得るためのキーポイントとなります。

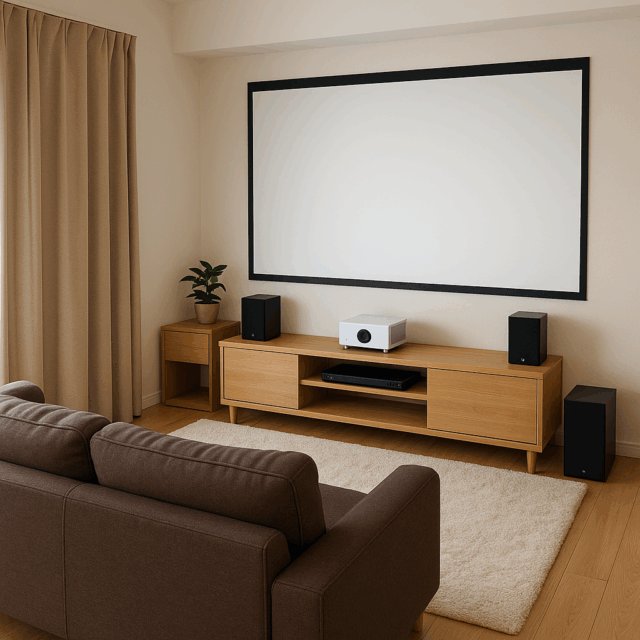

スピーカーに関しては、6畳という限られた空間ではブックシェルフ型やサウンドバーといったコンパクトなモデルが非常に有効です。

ブックシェルフ型は設置場所の自由度が高く、スピーカースタンドや壁面設置を併用することで、理想的な音の広がりを確保できます。

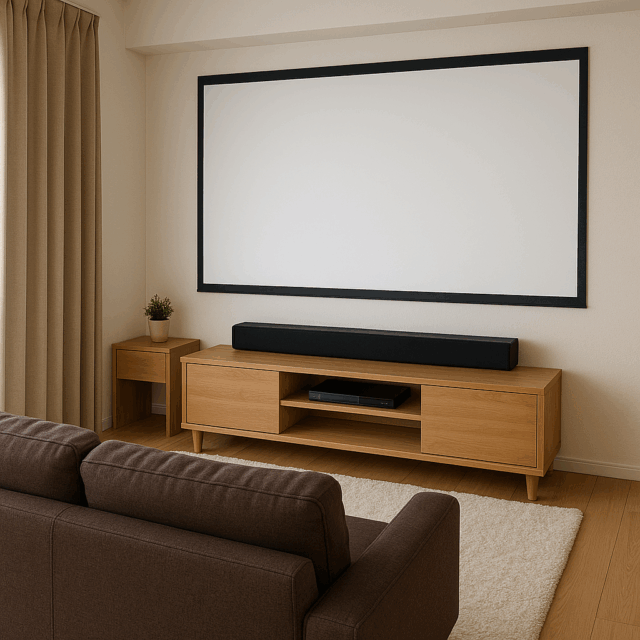

サウンドバーは、1本で複数チャンネルの音声を処理できる手軽さが魅力で、AVアンプを必要とせずに簡単に設置可能です。特にワイヤレスサブウーファー付きモデルを選べば、低音も補完され、映画鑑賞や音楽視聴時の満足度がさらに高まります。

考慮すべきポイント!ホームシアター設置の環境

室内の acoustics(音響)の重要性

カーテンやラグマットなどを活用して音の反響を抑えることで、よりクリアな音響効果が得られます。とくに厚手のカーテンは窓からの音の反射を防ぎ、不要な残響を減らすのに効果的です。また、ラグマットは床からの音の跳ね返りを抑えるため、低音の過度な増幅やこもりを防ぎます。

家具の配置や壁面の素材にも注意を払うことで、音の跳ね返りをうまくコントロールすることが可能です。

本棚や布張りのソファなどを部屋の側面に配置することで、自然な吸音効果を得られます。

より本格的な音響環境を整えたい場合は、吸音パネルの導入も検討しましょう。吸音パネルは反響音を効率よく吸収し、音の明瞭度を高め、セリフや音楽の細部までしっかりと再現できるようになります。加えて、音の拡散を調整するディフューザーを導入すれば、より自然で立体感のある音場を構築することも可能です。

スクリーンとプロジェクターの相性

スクリーンのゲイン(反射率)や表面素材によって、プロジェクターの映像の明るさや色の再現性、視野角といった視聴体験が大きく左右されます。

ゲインが高いスクリーンは、プロジェクターの光を効率良く反射させるため明るい映像を映し出すことができますが、その分、正面以外からの視聴にはやや不向きで、視野角が狭くなりがちです。一方で、ゲインが低いスクリーンは視野角が広く、複数人での鑑賞にも向いていますが、映像全体の明るさは抑えめになります。

また、表面素材にはホワイトマット、グレー、ビーズ加工、ガラス繊維などさまざまな種類があり、それぞれ反射特性や色再現性に違いがあります。部屋が暗めで遮光性の高い環境であれば、ナチュラルな色合いと広い視野角を備えたホワイトマットタイプが理想的ですし、反対に日中の視聴や照明の影響が避けられない明るめの部屋では、黒の締まりが良くコントラストに優れたグレースクリーンが効果的です。

視聴環境に合わせてスクリーンの設置方法(固定型・ロール型・電動型)やサイズ、設置高さなどを調整することも、最適な映像体験に繋がります。これらの要素を理解して選択することで、プロジェクターの性能を最大限に引き出し、快適なホームシアター環境を構築することができます。

部屋の色や明るさが映像に与える影響

壁紙や照明の色が明るいと、プロジェクターの光が周囲に反射しやすくなり、映像が白っぽく見えてしまうことがあります。とくに白やパステルカラーの壁紙は、映像のコントラストを低下させ、黒が浮いたような印象になってしまうため注意が必要です。そのため、視聴環境に適した内装の工夫が大切です。

なるべく落ち着いた色調の内装、例えばグレー系やネイビー系の壁紙、マットな質感の塗装などを採用することで、光の反射を抑え、より引き締まった映像を楽しむことができます。また、照明についても直接照明ではなく、光がやわらかく広がる間接照明を取り入れると、映像に干渉しにくく、目の疲れも軽減されます。

間接照明は視聴の妨げにならずに部屋の雰囲気を整えることができるため、リラックスした映画鑑賞に最適です。調光機能付きのLED照明を採用すれば、映像の明るさや内容に合わせて室内の明るさを柔軟に調整することも可能になります。こうした環境を作っていくことで、映画館のような没入感のある空間を自宅の6畳でも再現することができるのです。

6畳ホームシアターのためのおすすめ機器

おすすめのプロジェクターとスクリーンサイズ

プロジェクターは短焦点モデルが6畳という限られた空間には非常に適しており、スクリーンまでの距離が短くても80〜100インチの大画面を投影することが可能です。これにより、部屋の中央に機器を配置する必要がなくなり、視聴スペースを広く確保できます。短焦点プロジェクターは設置の自由度が高く、壁際やテレビ台の上など、家具の配置を崩すことなく設置できるのも大きな利点です。

また、超短焦点タイプのプロジェクターも登場しており、スクリーンからわずか数十センチの距離で100インチ前後の映像を映し出すことができ、より洗練されたホームシアター環境の構築が可能になっています。スクリーンについては80〜100インチが6畳空間において最もバランスの取れたサイズであり、視聴距離との相性も良いです。

壁に直貼りできるロールタイプのスクリーンは、使用しない時に収納できるため、生活空間を圧迫せず、省スペースにも大きく貢献します。ロールスクリーンには手動タイプと電動タイプがあり、リモコンでの操作や自動巻き上げ機能を備えたモデルを選べば利便性がさらに高まりますね。こうした機器選びと設置方法の工夫によって、6畳というスペースでも本格的なシアター体験を快適に楽しめる環境を整えることができます。

音響のためのスピーカー選び

初心者にはサウンドバーが非常に扱いやすく、設置も簡単で配線も最小限に抑えられるため、初めてホームシアターを導入する際のハードルを大きく下げてくれます。最近ではバーチャルサラウンド機能やワイヤレスサブウーファーを搭載したモデルも多く、限られたスペースでも迫力ある音響体験が可能です。

一方で、音にこだわりたい方には、5.1chのブックシェルフスピーカーシステムがおすすめです。このタイプは、フロント・リア・センター・サブウーファーの各スピーカーが独立しており、立体的で奥行きのあるサウンドを実現できます。

スピーカーの設置位置や角度を自由に調整できるため、音の定位感や包み込み感を追求したいユーザーにとって最適な選択肢となります。

自宅設置に最適な機器とその費用

プロジェクター:約6万円〜、スクリーン:約2万円〜、スピーカーセット:約3万円〜、AVアンプ:約4万円〜、さらにHDMIケーブルや電源タップ、配線カバーなどのアクセサリー類:約1万円〜、必要に応じてAVラックやスピーカースタンドなど:約1〜2万円といった追加費用も見込むと、合計おおよそ15〜20万円程度からスタート可能です。

もちろん、選ぶ製品のグレードやブランドによって予算は変動しますが、これだけの投資で映画館さながらの本格的な視聴環境を自宅に構築できると考えれば、コストパフォーマンスは非常に高いと言えるのではないでしょうか。

いつでも楽しめる!便利なホームシアターの機能

スマートフォンとの連携機能

スマホやタブレットからプロジェクターやAVアンプを操作できる機能があると、日常の使い勝手が飛躍的に向上します。

座ったままボリュームの調整や入力切り替え、再生・一時停止の操作ができるだけでなく、専用アプリを使えばスマートフォンをリモコン代わりにしたり、スケジュールタイマーやシーン設定をカスタマイズすることも可能です。

Wi-FiやBluetooth経由で接続されることで、AV機器同士の連携もスムーズになり、ストリーミングサービスの再生や、スマートスピーカーとの連動による音声操作なども実現できます。

また、ストリーミングアプリと連携しワイヤレスキャスト機能を使うことで、スマートデバイスから簡単に映像をプロジェクターへ出力でき、複雑な配線を必要とせずにエンタメ体験を最大限に楽しめます。こうしたスマート機能を積極的に活用することで、ホームシアターの利便性と快適性が格段に高まり、より日常的に映画や音楽を楽しむことが出来ます。

AV機器の基本機能の解説

HDMI端子、ARC(Audio Return Channel)対応、BluetoothやWi-Fi接続など、機器選びにおいて確認すべき基本的な接続機能は多岐にわたります。特にHDMI端子の数は、複数のデバイスを接続する際に重要で、テレビ、ゲーム機、Blu-rayプレーヤーなどを同時に利用するなら3つ以上あると便利です。また、ARCやeARCに対応していれば、AVアンプやサウンドバーとスムーズに連携し、高音質な音声信号を一本のHDMIケーブルで送受信できるため配線もスッキリします。

BluetoothやWi-Fiの対応状況によっては、スマートフォンやタブレットとのワイヤレス接続が可能となり、音楽や動画を簡単に再生できます。特にWi-Fi機能はストリーミングサービスとの連携に欠かせないため、対応アプリの種類もチェックしておきたいポイントです。

機器が4K・HDR(High Dynamic Range)再生に対応している場合、色彩の再現性や明暗のコントラストが大きく向上し、圧倒的な映像美を楽しむことができます。HDR10、Dolby Visionなどのフォーマットにも対応していれば、対応コンテンツの視聴時に最大限の画質性能を引き出せます。このように、対応機能を細かく確認しておくことで、快適な視聴環境と高品質なホームシアター体験が実現できます。

後悔しないための機能選び

使い方や好みによって必要な機能は大きく異なるため、ホームシアター機器を選ぶ際には、単に価格や見た目だけで決めるのではなく、自分がどのような視聴スタイルを求めているのかを明確にしておきましょう。

映画を中心に楽しむのか、音楽やゲームも重視するのか、またはスマートホームとの連携を視野に入れているのかによって、必要とされる機能や接続性は大きく変わってきます。

例えば、将来的にスピーカーを増設したり、4Kから8Kへのアップグレードなどを考えている場合は、それに対応できるAVアンプやケーブル、ディスプレイの選定が必要です。後から買い替えにならないように、将来的な拡張性や互換性をしっかりと確認しておくことで、無駄な出費を避けるだけでなく、長期的に満足度の高いホームシアター体験を維持できます。特にHDMI端子の数や規格、オーディオフォーマットの対応状況など、見落としがちな仕様もしっかりチェックしておくと安心です。

実現するための具体的な方法

部屋の整理と収納のコツ

コードや機器の収納を工夫することで、部屋をすっきり保てるだけでなく、視覚的なストレスも軽減され、より快適なシアター環境が実現します。配線が露出していると視覚的にごちゃついて見えるだけでなく、コードをひっかけてしまったり、ホコリが溜まりやすくなったりと安全面や衛生面でも問題があります。そのため、ケーブルマネジメントは非常に重要です。AVラックを活用することで、AVアンプやプレーヤー、ゲーム機などの機器を一括して整理でき、操作性や換気効率も向上します。また、ケーブルボックスを使えば、電源タップや余ったコードをまとめて収納でき、床面をスッキリと見せることができます。

また、配線カバーや壁面収納、コードクリップなどの便利グッズも活用することで、見た目にも整った空間を演出できます。特に視聴位置周辺は、できるだけ配線を目立たせないよう工夫することで、映像への没入感が高まり、まるで映画館にいるような感覚を味わうことができるでしょう。

景観を考えた配置方法

機器が目立ちすぎないように、インテリアに合ったデザインやカラーを選ぶのがおススメです。

例えば、スピーカーやAVアンプ、プレーヤー類は黒やグレー、木目調など、部屋の内装にマッチする色合いの製品を選ぶことで、家具や壁面と調和しやすくなります。また、極力シンプルでスタイリッシュなデザインを選ぶことで、機器の存在感を抑えつつも美観を損なわない空間を演出できます。

スクリーンについても、使わないときに壁の装飾として機能するようなアートパネル風の収納アイデアがあります。スクリーンを額縁に見立てた収納ケースに収めたり、ロールスクリーンにアートプリントを施しておくことで、普段は部屋の装飾として機能させることも可能です。こうした工夫により、生活感を抑えた洗練されたホームシアター空間を実現できます。

DIYでのシアタールーム作りのアイデア

吸音材の貼り付けや壁のペイント、棚の自作など、工夫次第で本格的な空間を低コストで演出できます。吸音材は通販でも手軽に購入でき、壁に貼るだけで反響音を抑え、セリフの明瞭度や音楽のディテールをよりクリアにする効果があります。また、壁の色を落ち着いたトーンに塗り替えることで映像の視認性が高まり、照明との組み合わせ次第ではシネマライクな雰囲気を演出することも可能です。

さらに、収納棚やAV機器用のラックをDIYで自作すれば、自分の部屋のサイズにぴったり合った設計ができ、インテリアとの統一感も高まります。木材を使ったナチュラルなデザインにすることで、温かみのある空間を作ることもできますし、ブラック系で統一すればシックで洗練された印象になります。既製品に頼らずとも自分だけの理想のホームシアター空間を作ることができるのもDIYならではの楽しみですよね。

視聴体験を最高にするために

視聴距離と画面サイズの最適化

視聴距離はスクリーンの高さの1.5〜2倍を目安に設けると、目の負担を抑えつつ迫力ある映像が楽しめます。スクリーンの高さが1メートルであれば、視聴位置は1.5〜2メートル程度が理想的とされ、画面全体を無理なく視野に収めることができます。これは、視覚的なストレスを最小限に抑えるだけでなく、映像の細部まで自然に視認できるという大きな利点でもあります。

また、距離の調整は音響にも関係しており、スピーカーとの位置関係も含めて視聴環境全体を最適化するうえで重要な要素となります。プロジェクターやディスプレイによって推奨される視聴距離に差があるため、製品ごとの仕様を確認し、実際の設置環境と照らし合わせて調整することが理想です。6畳という限られた空間でも、家具の配置や視聴姿勢の工夫により、ちょうど良い距離を保つことが可能ですし、視聴距離の最適化を行うことで、長時間の視聴でも疲れにくく、快適なホームシアターライフの実現につながります。

家庭の中でのリラックススペースの作り方

座椅子やクッション、間接照明などを取り入れると、より快適で長時間楽しめるリラックス空間になります。座椅子は背もたれの角度を調整できるリクライニングタイプを選ぶと、長時間の映画鑑賞でも姿勢を自由に変えられて体への負担が軽減されます。また、低反発クッションや腰当てを追加することで、より安定した座り心地を確保できます。

間接照明は部屋全体の雰囲気を優しく整え、目の疲れを和らげるだけでなく、シアター空間としての没入感を高めてくれます。LEDテープライトを天井やテレビ台の裏に設置することで、映像を邪魔せずに柔らかな光を演出できます。

それと是非用意しておいて欲しいのが、サイドテーブル。

飲み物やリモコンの置き場所にも困らず、より実用性の高いくつろぎの空間をつくることができます。

追加することで得られる大きな楽しみ

ゲームやスポーツ観戦、ライブ映像など、多彩なコンテンツが楽しめるのもホームシアターの大きな魅力のひとつです。特にゲームでは、大画面でのプレイにより映像の迫力や没入感が格段に増し、まるで実際のゲーム世界に入り込んだかのような体験が得られます。スポーツ観戦では、プレイヤーの動きやボールの軌道、観客の歓声までもがリアルに伝わり、テレビでは味わえないような臨場感を味わうことができます。ライブ映像に関しても、音響設備との相乗効果によって、ライブ会場にいるかのような臨場感と感動を再現できます。

また、ホームシアターは個人の楽しみにとどまらず、家族や友人と一緒に過ごす時間をより豊かにしてくれる空間でもあります。休日の映画鑑賞やスポーツ観戦の共有体験は、会話や感情の共有につながり、家庭内のコミュニケーションを深めるきっかけになります。パーティーやイベントの演出にも活用できるなど、使い方次第で日常がより充実したものになりますよ。

初心者でもできる!6畳ホームシアターの完璧なレイアウト術 まとめ

6畳という限られた空間でも、少しの工夫と工夫次第で、快適かつ迫力あるホームシアターを実現することが可能です。スペースに限りがあるからこそ、音や映像の反響や集中度が高まり、より没入感のある体験ができるというメリットもあります。

部屋のレイアウトや機器の選び方に加えて、音響や映像の工夫、さらにはインテリアや収納の工夫までを取り入れることで、シンプルながらも洗練された空間を作ることができます。

最近では省スペースに適した高性能なAV機器も多く登場しており、初心者の方でも比較的低コストかつ手軽に本格的な環境を整えることができる点も魅力です。生活空間の一部としてのシアタースペースを確保しつつ、普段使いとの両立も可能です。この記事で紹介したノウハウを活用すれば、自分の好みやライフスタイルに合わせた、まさに“自分だけの”ホームシアターを形にすることができるでしょう。