ノートパソコンをテレビに接続して大画面で映像を楽しみたいという方は多いでしょう。

しかし、映像は映るのに音声が出ない、音が途切れるなどのトラブルに悩まされることも少なくありません。

この記事では、ノートパソコンとテレビを接続する際の音声設定について、具体的な方法やトラブル解決法を解説します。

ノートパソコンとテレビを接続する方法

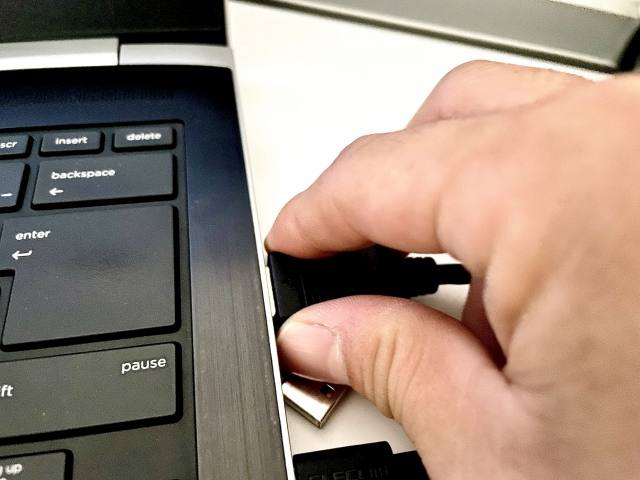

接続に必要なもの:HDMIケーブルとパソコン

テレビとパソコンをつなぐ最も一般的な方法はHDMIケーブルです。HDMIケーブルは、映像と音声を一本のケーブルで同時に伝送できる便利な規格で、配線がシンプルになるだけでなく、信号の劣化が少なく高品質な接続が実現できます。

特にフルHDや4Kといった高解像度の映像を出力する際にも十分な帯域を持っているため、テレビ側でも鮮明な画面とクリアな音声を楽しむことが可能です。さらに、接続の手軽さから、初心者にも扱いやすく、多くの家庭で利用されています。

サポートされている接続端子の種類

ノートパソコンやテレビにはHDMI以外にもDisplayPort、USB-C、VGAなどの端子があります。

DisplayPortは高解像度映像に対応しており、音声出力にも対応している場合がありますが、使用するケーブルやデバイスによっては音声が伝送されないこともあります。

USB-Cは近年多くのノートパソコンで採用されており、オルタネートモードに対応している場合には、映像だけでなく音声も同時に出力できます。

一方、VGAは古くから使われているアナログ端子で、映像の伝送しか行えず、別途音声ケーブルを必要とします。そのため、音声伝送も行いたい場合は、最も安定していて互換性の高いHDMI、またはオルタネートモードに対応したUSB-Cを選ぶのが望ましいでしょう。

ノートパソコンの接続設定手順

パソコンとテレビをHDMIで接続したら、まず画面出力設定を確認することが大切です。接続後、自動的にテレビ側に映像が表示される場合もありますが、表示方法を明確に設定することでより快適に利用できます。

Windowsではデスクトップ上で右クリックし、「ディスプレイ設定」を開いて、複製モードや拡張モードのどちらを使用するかを選択できます。

複製モードはテレビにパソコン画面をそのまま映す形で、プレゼンや動画視聴に便利です。

一方、拡張モードはテレビを追加の画面として使えるため、作業スペースを広げることができます。

また、表示される映像の解像度が適切であるかも確認し、テレビの推奨解像度(例:1920×1080や4K)に合わせて調整すると、より鮮明で最適な表示が可能になります。

音声出力の設定

Windows 10およびWindows 11での音声出力設定

「サウンド設定」から「出力デバイス」をテレビに変更する必要があります。通常、HDMI接続が正しく行われていれば、出力先の一覧にテレビの名称が表示されます。そのテレビ名を選択することで、音声がノートパソコンではなくテレビから出力されるようになります。

なお、稀にHDMIが接続されていてもテレビが表示されない場合がありますが、その場合は一度ケーブルを抜き差ししたり、パソコンを再起動してみると解決することがあります。また、複数のディスプレイや音声デバイスを接続している環境では、目的のデバイスが一覧の中ほどや下部に表示されることもあるため、スクロールして探すようにしましょう。

音声出力デバイスの選択方法

タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックして「サウンド設定」を開き、「出力」セクションから目的の音声デバイスを選びましょう。ここでは、パソコンに接続されているすべての出力デバイスが一覧で表示されます。

通常は、テレビに接続している場合はそのテレビ名が表示されるため、一覧の中からそれを選択してください。さらに、出力デバイスのプロパティを開いて音量やバランスの調整も可能です。

もし一覧に目的のデバイスが表示されない場合は、一度ケーブルを差し直したり、パソコンを再起動することで解決することもあります。

音声の出力設定で注意すべきポイント

テレビが出力デバイスに表示されない場合は、まずHDMIケーブルがしっかりとパソコンとテレビの両方に正しく接続されているかを確認してください。特に、ケーブルの差し込みが浅い場合や端子の接触不良が原因で認識されないことがあります。

また、テレビ側の入力設定がHDMIに切り替わっているかも重要なポイントです。複数のHDMIポートがある場合、接続したポートが正しい入力に設定されているかをテレビのリモコンで確認してみましょう。

さらに、使用しているケーブルが古く品質が劣化している場合、新しいHDMIケーブルに交換することで改善されることもあります。これらの基本的な点を一つひとつ確認することが、問題解決の第一歩になります。

音声が出ない問題の解決法

テレビから音が出ないときの原因

出力デバイスの設定ミスやドライバの不具合、テレビ側の入力切り替えミスなどが考えられます。

パソコン側で正しい音声出力デバイスが選択されていない場合、音が出力されないことがあります。また、サウンドデバイスのドライバが古くなっていたり、更新に失敗していたりすることも原因の一つです。テレビ側のHDMI入力設定が誤っていたり、複数のHDMIポートのうち正しいポートが選ばれていないことも音が出ない原因になります。

これらの要因は一見見落としがちですが、音声トラブルを解決するためにはそれぞれ丁寧に確認していく必要があります。

設定ミスを確認する手順

設定メニューから現在の音声出力先がテレビになっているかをしっかり確認してください。

パソコンが複数の音声出力デバイスを認識している場合、間違ったデバイスが自動的に選ばれていることもあります。テレビが選択されていない場合は、手動で切り替えることで音声が出るようになります。

また、HDMIケーブルを一度抜いてから再度接続し直すことで、再認識されて正常に出力されることがあります。加えて、接続後にテレビ側が正しいHDMI入力チャンネルになっているかも確認してください。

場合によっては、接続状態のリセットとしてパソコンとテレビの両方を再起動することで、問題が解消されることもあります。

ドライバの更新と再インストール

音声ドライバやグラフィックドライバが古いと、テレビに音声が正しく出力されない原因になります。ドライバはパソコンのOSとハードウェア間の橋渡しをするソフトウェアであり、古いままだと互換性やパフォーマンスの問題が生じることがあります。

まずは、Windowsの「デバイスマネージャー」を開き、サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの項目にあるデバイスを右クリックして「ドライバーの更新」を選びましょう。

また、パソコンのメーカー公式サイトやグラフィックチップ製造元(Intel、AMD、NVIDIAなど)の最新ドライバを確認して、手動でダウンロードしてインストールすることもおすすめです。

これらの手順により、音声出力の安定性が向上し、HDMI経由でテレビに音が届くようになる可能性が高まります。

HDMI接続の特性と利点

HDMIで音声と映像を同時出力する方法

HDMIは一本のケーブルで映像と音声の両方を高品質に伝送できるため、別途音声ケーブルを用意する必要がなく、配線も非常にシンプルになります。この特性により、初心者でも簡単に接続でき、すぐにテレビで動画や音楽を楽しめる環境が整います。

さらに、HDMIはデジタル信号を扱うため、アナログ接続に比べてノイズの影響を受けにくく、映像や音声の劣化がほとんどありません。PC側の設定では、音声出力先をテレビに切り替えるだけで使用可能なため、ドライバなどの複雑な設定も不要で、スムーズに利用開始できます。

HDMI以外の接続方法とその特徴

DisplayPortやUSB-Cも高品質な映像出力が可能ですが、それぞれ音声対応には一定の制限があります。

DisplayPortは基本的に音声出力に対応していますが、モニターやケーブルの仕様によっては音声がうまく伝送されないことがあるため、使用前に対応状況を確認することが重要です。

USB-Cは、オルタネートモードをサポートしている機種であれば映像と音声の同時出力が可能で、近年の薄型ノートパソコンではよく採用されていますが、すべてのUSB-Cポートが映像出力に対応しているわけではないため注意が必要です。

一方、VGAは古くから使用されているアナログ方式の端子で、映像信号しか扱うことができません。そのため、音声をテレビなどに出力する場合には、別途3.5mmステレオミニプラグや光デジタルケーブルなどで音声出力を行う必要があります。

このように、映像と音声を一括で出力したい場合には、最も互換性が高く、音声出力にも確実に対応しているHDMIを選ぶのが最も安心です。

テレビの音声設定を見直すポイント

テレビ側の音声出力設定が外部入力(HDMI)になっているかを確認し、必要であれば手動で切り替えましょう。特に、複数のHDMIポートがある場合は、使用しているポートと一致する入力設定が選ばれているかをチェックしてください。

また、一部のテレビでは「スピーカー設定」や「音声出力モード」といったメニューが存在し、そこから「テレビスピーカー」や「外部スピーカー」などの出力先を選ぶ必要があります。設定変更後に音声が出ない場合は、テレビを再起動したり、設定を一度初期化して再度設定し直すことで解消されることもあります。

音声切り替えのトラブルシューティング

音声が切り替わらない場合の対策

出力デバイスが自動で切り替わらない場合は、まずサウンド設定を手動で開いて、テレビを明示的に選択する必要があります。特に、複数の出力デバイスが接続されている場合、パソコンは以前使用していたデバイスを優先して出力先に設定することがあります。そのため、ユーザーが手動で正しい出力先、つまりテレビを選ぶことが重要です。

また、設定を変更した後は、その状態を保存しておかないと、再起動や再接続のたびに設定が戻ってしまう可能性があります。必要に応じて、使用頻度の高い出力先を優先デバイスに設定しておくと、より快適に利用できます。

PCのスピーカーとの音声切り替え設定

サウンド設定でPC内蔵スピーカーとテレビ出力を切り替えることができます。例えば、自宅で映画を観るときはテレビ出力に切り替えて臨場感のある音響を楽しみ、作業や深夜に静かに使用したいときはPC内蔵スピーカーを利用するなど、状況に応じた使い分けが可能です。

切り替えは簡単で、「サウンド設定」画面から目的の出力デバイスを選択するだけです。また、必要に応じて音量やイコライザー設定を個別に調整しておくと、次回切り替え時もスムーズに使えるようになります。使い分けたいときは都度変更しましょう。

音声出力のよくある質問

「テレビに映像は映るのに音が出ない」「音声デバイスが表示されない」などのよくある疑問に対しては、まずパソコンとテレビの接続状態をしっかり確認し、HDMIケーブルが正しく接続されているかを再チェックすることが大切です。

次に、Windowsの「サウンド設定」を開いて、適切な出力デバイスが選ばれているかを確認します。

それでも音声が出ない場合は、音声ドライバやグラフィックドライバの更新を試してみましょう。ドライバが古かったり不具合がある場合は、テレビが認識されなかったり、正しく音声が出力されないことがあります。

また、テレビ側の音声入力設定やミュート状態も見直す必要があります。

このように、複数の原因が考えられるため、ひとつひとつ丁寧に確認しながら対応していくことが、スムーズなトラブル解消につながります。

外部音声機器との併用

スピーカーやサウンドバーとの接続方法

テレビの音質に不満がある場合は、HDMI ARC対応のサウンドバーや外部スピーカーを利用しましょう。

HDMI ARC(Audio Return Channel)は、テレビとオーディオ機器の間で音声を双方向にやり取りできる便利な機能で、1本のケーブルで接続が済むため、配線もすっきりします。最近ではeARC(Enhanced ARC)と呼ばれる上位規格も登場しており、より高音質な音声フォーマットにも対応しています。

また、テレビにBluetooth機能が搭載されていれば、ワイヤレスでスピーカーやサウンドバーに接続することも可能です。これにより、設置の自由度が増し、部屋のレイアウトに合わせて快適な視聴環境を整えることができます。

さらに、光デジタルケーブルや3.5mmオーディオジャックを使った接続も選択肢として有効であり、自分の機器に合わせて最適な方法を選びましょう。

外部デバイスとの音声設定のポイント

接続後、音声の出力先が外部機器(スピーカーやサウンドバーなど)になっているかどうかを必ず確認してください。パソコンの「サウンド設定」では、すべての出力デバイスが一覧表示されるため、接続された外部機器が正しく認識されているかを確認しましょう。

また、テレビ側の設定にも注意が必要で、音声出力が「外部スピーカー」や「オーディオシステム」などに設定されているかをチェックしてください。多くのテレビには音声出力方式を切り替える機能があるため、必要に応じて「自動」から「手動」に変更することで安定した音声出力が得られることがあります。

こうした設定を丁寧に見直すことで、外部機器を使ったより良い音響環境を構築できます。

音声が干渉する場合の対処法

複数の音声出力が競合すると、どのデバイスから音声を出力するかシステムが正しく判断できず、正常に音が出ない原因になります。

例えば、HDMI接続のテレビとBluetoothスピーカー、PC内蔵スピーカーがすべて有効になっていると、意図しないデバイスに音声が割り当てられてしまうことがあります。こうしたトラブルを避けるためには、現在使用していない音声出力デバイスをあらかじめ無効にしておくのが効果的です。

Windowsの「サウンド設定」や「デバイスマネージャー」から不要な出力先を無効にすることで、音声の切り替えがよりスムーズに行えるようになります。特に会議やプレゼンなどで音声トラブルを避けたい場面では、事前の確認と整理が重要です。

トラブルシューティングの手順

再起動と設定リセットの重要性

設定変更後は再起動することで、変更内容がシステム全体に確実に反映される場合があります。特に音声デバイスの設定やドライバの更新などは、一時的に反映されていないことがあるため、再起動することでこれらの変更を安定して適用することが可能です。

また、どうしても問題が解決しない場合には、音声設定やディスプレイ設定を初期状態にリセットすることも有効な手段です。設定を初期化することで、知らず知らずのうちに行っていた誤設定や競合状態をクリアでき、正しい構成で再スタートを切ることができます。

必要に応じて、リセット後に改めて各設定を手順に沿って丁寧に再構築することが、問題解消への近道となります。

音声関連の設定を確認する方法

Windowsの「サウンド設定」や「デバイスマネージャー」で音声出力やドライバの状態をチェックしましょう。

サウンド設定では、現在有効になっている音声出力デバイスを確認できるほか、音量の調整やトラブルシューティングツールの起動も可能です。

デバイスマネージャーでは、サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの項目にあるデバイスが正しく動作しているか、黄色い警告マークなどで異常がないかを視覚的に確認できます。

さらに、各デバイスを右クリックして「プロパティ」を開けば、ドライバのバージョンや更新日時も確認でき、必要に応じてドライバの更新やロールバックも行うことができます。

これらの設定を確認することで、音声出力に関する問題の早期発見と解決に役立ちます。

必要な変更を加えた後のテスト

設定変更後は実際に音を出してテストすることが非常に重要です。設定が正しく反映されているかを確認するために、まずシステム音や通知音が出るかをチェックしましょう。

その後、YouTubeやストリーミングサービス、保存している動画ファイルなどを再生して、音声が意図したデバイスから正常に出力されるかを確認します。

また、音量の大きさやバランス、左右のステレオ分離なども併せてチェックすると、より確実に状態を把握できます。必要に応じて、再度出力デバイスを切り替えたり、テレビやスピーカー側の設定も調整して、最適な音声環境に仕上げましょう。

モニターとテレビの音声違い

モニター使用時の音声出力の確認

モニターにはスピーカーが内蔵されていない場合があります。そのため、HDMIなどで映像を出力しても音声が再生されないことがあります。こうしたモニターを使用する際は、音声を出すために別途スピーカーを用意する必要があります。

スピーカーはUSB接続や3.5mmステレオジャック対応のものが一般的で、設置も比較的簡単です。また、Bluetoothスピーカーを利用すればケーブルの煩わしさを回避できるため、机の上をすっきりさせたい方にもおすすめです。

使用目的や環境に合わせて、自分に適したスピーカーを選ぶようにしましょう。

テレビとの音質や音量差の理解

テレビはスピーカー性能が高いため、モニターよりも音質・音量ともに優れています。

特に最近のテレビは、サウンドバーのような内蔵スピーカーを搭載していたり、低音から高音まで広い音域に対応している機種も多く、映像コンテンツの臨場感をより一層引き立ててくれます。音量も十分に確保されており、広い部屋でも快適に視聴できるという点がモニターとの大きな違いです。

一方で、モニターはスピーカーを搭載していないことが多く、仮に搭載されていたとしても、音質や出力は限定的であるため、別途外部スピーカーが必要になることが一般的です。

こうした違いを理解したうえで、映画鑑賞やゲーム、会議など使用目的に応じて最適な出力先を選びましょう。

音声設定の違いを把握する

モニターとテレビでは出力設定や操作方法が異なることがあります。

たとえば、テレビでは入力切替メニューを使って接続先を手動で選ぶ必要がありますが、モニターは自動で認識するものも多く、設定手順が簡略化されていることがあります。

また、テレビは音声出力の設定項目が多く、外部スピーカーとの連携や音質調整機能なども搭載されていることが多いのに対し、モニターにはそうした機能が省略されているケースもあります。

こうした違いが原因で音声が出ない、出力先が正しく切り替わらないといったトラブルが発生することもあるため、使用前にそれぞれの機器のマニュアルをよく確認し、接続方法や設定項目を理解しておくことが大切です。

映像と音声の同時出力について

映像と音声の不一致を解消する方法

映像が出ているのに音声が遅れる、または出ない場合は、まず接続ケーブルに問題がないかを確認し、緩みや劣化がないかをチェックしましょう。HDMIケーブルがしっかりと差し込まれていない、あるいは内部で断線していると、映像は映るものの音声が正常に伝送されないことがあります。ケーブルを別のものに交換してみるのも有効です。

また、パソコン側の「サウンド設定」や「デバイスマネージャー」で出力先が正しく設定されているかも確認してください。

音声遅延がある場合には、オーディオ処理に関わる設定やテレビ側の音声モード(例:音声遅延補正やリップシンク機能)も見直しましょう。場合によっては、映像と音声の処理速度の違いが影響していることもあるため、設定の調整を行うことで解消できることがあります。

同時出力設定の手順

Windowsでは「サウンド」設定で複数のデバイスへの同時出力を有効にすることができます。これは、標準機能では簡単に設定できないこともあるため、Windowsのステレオミキサー機能を有効にするか、仮想オーディオデバイスを作成することで実現可能です。

サウンド設定の録音タブから「ステレオミキサー」を有効にし、それを出力元として各デバイスにルーティングする方法があります。さらに柔軟な設定をしたい場合は、VoiceMeeterやAudio Routerなどのサードパーティ製アプリを活用すると、異なるアプリごとに出力デバイスを指定することもできます。これにより、たとえば会議用の音声はヘッドセット、BGMはスピーカーといった細かい使い分けが可能になります。

同時出力の音質調整

音声のバランスが崩れる場合は、それぞれのデバイスごとに音量やイコライザー設定を調整して、最適な音質に整えましょう。

スピーカー側の音量が大きすぎる一方でヘッドセットが小さい場合、それぞれの音量レベルを均等に設定することで、両方からバランスの取れた音声が出力されます。また、イコライザー設定では低音や高音の強調度合いを調整することで、よりクリアな音質に改善することが可能です。

同時出力における遅延やエコーなどの問題がある場合には、音声同期設定を微調整したり、各デバイスのサウンドプロパティでサンプルレートを揃えるといった方法も有効です。

環境や使用目的に合わせて、それぞれのデバイスを細かく調整することが、快適な視聴体験につながります。

ノートパソコンとテレビをつなぐ際の音声設定ポイント まとめ

ノートパソコンとテレビを接続する際には、単にケーブルをつなぐだけでなく、音声出力の設定が重要です。適切なデバイスの選択、ドライバの確認、テレビ側の設定など、ひとつひとつのステップを押さえておくことで、スムーズに音声と映像を楽しめます。

もしトラブルが起きた場合も、この記事の手順に沿って確認すれば、多くの問題は自力で解決できるでしょう。