パソコンを選ぶ際、メモリ容量は非常に重要なポイントです。

特に最近では、16GBか32GBかで悩む方が増えています。

本記事ではメモリ32GBが必要なケースから、32GBと16GBの用途や性能、選び方の観点を徹底解説していきます。

メモリの必要性と32GBの適正

メモリ32GBが必要な人の特徴

32GBメモリが必要なのは、主に動画編集、3Dモデリング、AI開発、大規模なゲームプレイヤー、複数アプリを同時に使うヘビーユーザーです。

特に、複雑なエフェクトを多用する映像制作、膨大なデータセットを用いた機械学習、リアルタイムのシミュレーション、CADソフトでの大規模設計作業、複数の仮想マシンやDockerコンテナを同時に動かすといった場面では、32GBの恩恵を強く感じられます。

また、開発者が複数のIDEやビルド環境を同時に立ち上げる場合、または高解像度ディスプレイを複数接続して作業する場合もメモリ不足を防ぐため32GBが有効です。

加えて、ストリーミング配信者はゲームと配信用ソフトを並行稼働させることが多いため、快適な動作環境を確保するために32GBを選ぶ価値があります。日常の事務作業やWebブラウジング程度では過剰です。

16GBメモリとの比較

16GBは一般ユーザーや中程度のゲーマー、軽めの編集作業なら十分対応できます。たとえば、ブラウザで複数のタブを開きながら動画を見たり、Officeソフトでの作業、軽量なゲームや簡単な画像編集などでは16GBで全く問題ありません。

さらに、動画鑑賞やSNS、メールの送受信、オンライン会議アプリの使用など、日常のほとんどの作業は16GBでスムーズにこなせます。ただし、16GBではPhotoshopやLightroomでの大容量ファイル編集、大規模なExcelデータ処理、仮想マシンの同時起動、高負荷ゲームの長時間プレイになると少し心許ない場面が出てくることもあります。

一方、32GBはプロ仕様や長期間のマルチタスク向けといえるでしょう。32GBを選べば、余裕を持った作業環境が手に入り、将来の用途拡張や新しい技術への対応も安心です。

ゲームプレイにおけるメモリ容量の影響

最近のAAAゲームでは、16GBで足りることが多いですが、MODや高解像度テクスチャを使う場合、32GBが安定します。特に高FPSを求めるなら余裕を持つべきです。さらに、レイトレーシング対応ゲームや将来の次世代タイトルでは、より多くのメモリを消費する傾向があります。

また、ゲームをプレイしながら配信ソフトやボイスチャット、ブラウザ、録画ソフトを同時に動かす場合、16GBでは足りず、32GBが真価を発揮します。ゲーマー向けのベンチマークでは、背景タスクやゲーム内設定を最大にした際のパフォーマンス維持にも32GBが役立つとされ、今後のアップデートやDLCによるデータ容量の増大を見越しても、より多いメモリは保険になります。

動画編集や3D作業での体感

4K動画編集や大容量の3Dレンダリングは32GBが必要です。特に、複数のレイヤーを用いた複雑な編集、カラーグレーディング、大量のエフェクトを適用するプロジェクトでは、32GB以上のメモリがあると快適さが格段に向上します。

さらに、リアルタイムプレビューの際に解像度を落とさずに確認できるため、作業効率が飛躍的に高まります。メモリ不足は書き出し時間やプレビューのスムーズさに直接影響します。加えて、レンダリング中に他の作業を並行する場合にも余裕が生まれ、例えば別の編集ソフトやブラウザでのリファレンスチェック、音声編集などを同時に行う際の安定性が向上します。

プロフェッショナルな作業現場ではこの差が作業時間短縮やクオリティ維持につながるため、32GBの必要性はますます高まっています。

32GBメモリと16GBメモリの性能比較

パフォーマンスの違い

単純な速度の差はほとんどありませんが、容量不足によりスワップが発生すると、16GBでは急激にパフォーマンスが落ちます。このとき、OSはディスクの一部を仮想メモリとして使用し始めるため、SSDやHDDの速度がボトルネックとなり、処理速度が大幅に低下します。

特に、重いアプリケーションを複数立ち上げた状態や、ブラウザで大量のタブを開いて作業している場合は、16GBではメモリ不足を感じやすくなります。32GBならそうした状況でも余裕があり、ファイルの読み書きやアプリ間の切り替え、マルチタスク性能が向上します。

また、最新のソフトウェアやゲーム、複数の高負荷プロセスを同時に動かした際にも、32GBは安定した動作を維持でき、作業やゲーム中のストレスを大幅に軽減します。

アプリケーションの同時実行能力

16GBでは10個程度の軽量アプリなら問題ありませんが、32GBならさらに重いアプリや複数の仮想マシンを立ち上げても安定します。例えば、動画編集ソフト、3Dモデリングツール、仮想マシン、クラウド開発環境、AIトレーニングツールを同時に動かすような状況では、32GBは安心感があります。

また、ブラウザで多数のタブを開き、同時に大容量のファイルをダウンロードし、バックグラウンドでウイルススキャンやバックアップを走らせるといった負荷の高い状態でも、32GBならストレスのない動作が期待できます。

さらに、未来のアプリケーションのメモリ要件は増加傾向にあり、アップデートや新機能に備える意味でも、32GBの選択は余裕をもたらします。

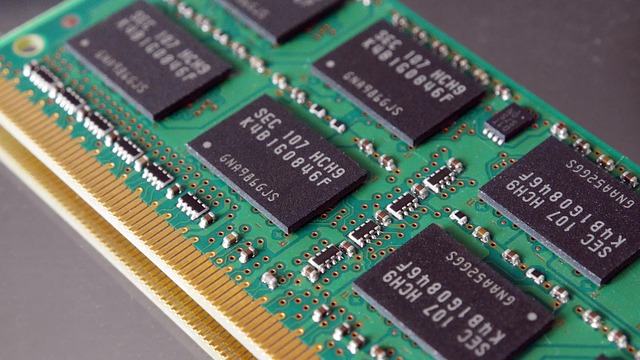

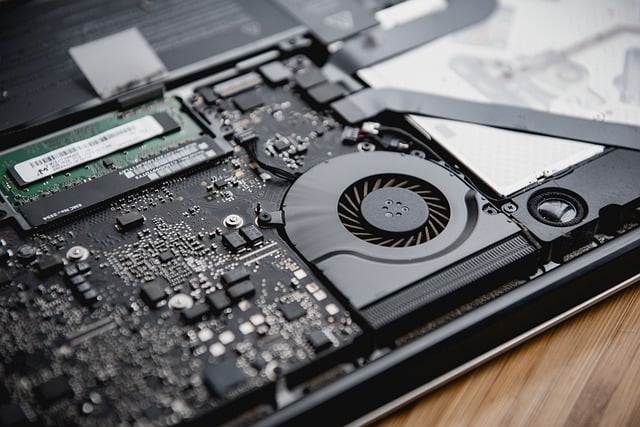

メモリ増設による効果

メモリ増設は簡単かつコスパの良いアップグレードです。特に将来の用途拡大を見越すなら、増設余地を残しておくと安心です。具体的には、デスクトップPCであれば増設用スロットが空いているか、ノートパソコンであれば既存メモリの交換が可能かを事前に確認することが重要です。

また、メモリ増設によってシステム全体の反応速度が向上し、複数アプリを同時に使う際の快適さが大幅に改善されます。特に仮想環境や開発環境を利用する人にとって、増設は作業効率を左右する要素です。さらに、今後のソフトウェアのアップデートや新技術の導入により必要メモリ量が増加することを考えると、現時点で余裕を確保しておくことは中長期的な安心材料となります。

オーバースペックのメリット・デメリット

無駄な出費になる場合

軽作業中心なら32GBは完全にオーバースペックで、投資額に見合わないことがあります。具体的には、インターネット閲覧、動画視聴、文書作成、メールの送受信といった基本的な作業では、8GBから16GB程度で十分に事足りることがほとんどです。

こうした用途ではメモリが多すぎても実際の体感速度に違いが出にくく、むしろ他のパーツ(たとえばSSDやCPU)に予算を回した方が全体の満足度が高くなるケースが多いです。32GBを選ぶと余裕はできますが、用途に対して無駄な出費となり、予算を圧迫する可能性があります。そのため、購入時には現在の使い方や必要性を慎重に見極め、コストパフォーマンスの高い構成を選ぶことが重要です。

今後の利用を見越した選択肢

将来的にAIや大容量データの扱いを考えているなら、余裕を持った32GBの選択は合理的です。

例えば、AI開発においては大量のトレーニングデータを扱うため、メモリ容量が作業時間や学習精度に大きく影響します。大容量データベースの操作や分析、ビッグデータの処理、機械学習モデルの訓練・検証などは、16GBでは不足しがちで、32GB以上のメモリが求められるケースが増えています。

今後の技術進歩やアプリケーションの進化によって、必要とされるメモリ容量はさらに増加することが予想されます。長期的な視点で考えれば、32GBのメモリは単なるオーバースペックではなく、将来的な投資として賢い選択となる場合があります。

こうした背景から、余裕を持ってメモリを確保しておくことで、用途の幅が広がり、将来のさまざまなニーズに柔軟に対応できるようになります。

適切なメモリ容量の選択方法

今の使用環境と将来の計画をしっかり洗い出し、過不足ない容量を選ぶことが重要です。たとえば、現在どのような作業をしているかを具体的にリストアップし、それぞれがどれほどのメモリを消費しているかを把握することで、必要最低限の容量を見極めることができます。

また、将来的に使用する可能性のあるアプリやプロジェクトを想定し、余裕を持ったメモリ容量を選ぶと安心です。さらに、使用するデバイスやOS、ソフトウェアの推奨スペックを調べ、周辺機器や外部ストレージとの連携も考慮することで、全体としてバランスの取れた構成を選べます。

最終的には、必要以上に盛りすぎて無駄なコストをかけないようにしつつ、予算内で最大限のパフォーマンスを発揮できるメモリ容量を選ぶことがポイントとなります。

PC選びでのメモリ容量に関する考慮事項

ストレージとの関係

メモリ不足をストレージ(特にSSD)が補う場面はありますが、速度面では雲泥の差があります。具体的には、SSDは従来のHDDに比べてはるかに高速ですが、それでもメモリのアクセス速度とは比較になりません。

メモリはナノ秒単位でデータにアクセスできるのに対し、SSDはマイクロ秒単位であり、これは約1,000倍もの速度差になります。つまり、仮にメモリが不足してOSが仮想メモリとしてSSDを利用し始めた場合、システム全体のレスポンスは大きく低下し、アプリの起動時間やファイルアクセス速度、マルチタスク時の切り替えなど、あらゆる操作に遅延が生じます。

特に、大容量ファイルを扱う作業やリアルタイム処理が求められるゲーム、映像編集、3Dレンダリングの現場では、この差が顕著に表れ、実作業に深刻な影響を及ぼします。

CPUやプロセッサーの性能とのバランス

メモリ容量だけ多くても、CPUが低スペックだと性能を引き出せません。バランスが大切です。

例えば、メモリが32GBあってもCPUがエントリークラスのものであれば、重い作業を行う際にボトルネックがCPU側に発生し、メモリの恩恵を十分に受けられないことがあります。特に動画編集や3Dレンダリング、AI開発などでは、マルチコアCPUや高クロックのCPUが求められ、これとメモリ容量の両立が重要です。

また、CPUとメモリの相性、例えばメモリのクロック速度やチャンネル数(デュアルチャネル、クアッドチャネル)なども全体のパフォーマンスに影響を及ぼします。さらに、使用するソフトウェアの推奨スペックを確認し、CPUとメモリがどちらも十分なパフォーマンスを発揮できるようにバランスを取ることが、理想的なPC構成を組む上で非常に重要です。

OSとの相性について

WindowsやMac、Linuxそれぞれの推奨環境に合わせ、無駄のないメモリ選択を心がけましょう。

具体的には、Windowsは最新バージョンで16GBが一般的な快適ラインですが、プロフェッショナル用途では32GB以上が推奨されます。

Macは特にMacBook Proなどクリエイター向け機種で、動画編集や音楽制作に32GBが役立ちます。

Linuxの場合は、用途に応じたチューニングが可能ですが、仮想マシンやサーバー用途では32GB以上のメモリが推奨される場面も多いです。

OSによってメモリの消費傾向が異なるため、OSとアプリケーションの組み合わせを考慮して容量を見極めることが重要です。

例えば、Macはメモリ管理が効率的で少ない容量でも快適に動作しますが、Windowsはバックグラウンドプロセスが多く、余裕を見て容量を確保する必要があります。Linuxはサーバー用途や開発用途では大量のメモリを積むケースが多く、用途ごとの最適化を行うことでパフォーマンスを最大化できます。

メモリ32GB搭載の人気モデル

32GBモデルが豊富なゲーミングPC

人気のゲーミングPCでは、32GBモデルも豊富です。また、高性能な冷却システム、RGBライティング、オーバークロック対応、最新のグラフィックカードを搭載するなど、ゲーマーの期待に応える仕様が揃っています。

さらに、各メーカーのフラッグシップモデルには高リフレッシュレートモニターやメカニカルキーボードなど、ゲーム体験を最大化するための周辺機器やソフトウェアが充実しています。32GBモデルは特に高解像度のディスプレイや複数モニター環境、高負荷のマルチタスクを求めるユーザーに最適で、将来のゲームタイトルや新技術にも余裕を持って対応できる点が評価されています。

ノートパソコン市場での選択肢

クリエイター向けのノートPCでも32GB搭載モデルがあります。これらのモデルは、特に動画編集や写真編集、音楽制作、プログラミング、3Dモデリングといったクリエイティブな用途に向けて設計されており、高精細ディスプレイ、優れたカラープロファイル、強力なCPUやGPUを搭載しています。

また、軽量かつ堅牢な筐体デザイン、高速なSSD、長時間駆動バッテリー、優れた冷却システムを備えているため、持ち運び用途でもパフォーマンスが低下しにくいという利点があります。さらに、ThunderboltやUSB-Cといった最新の接続端子に対応しているため、外部ディスプレイや外付けGPU、ストレージといった周辺機器との拡張性も高く、32GBのメモリ容量と組み合わせることで、非常に多用途な作業環境を実現できます。

32GBメモリの未来とその可能性

高解像度環境への対応

8K動画やVR、AR環境では32GB以上のメモリが標準化していく可能性があります。具体的には、8K動画の編集では膨大なフレーム数と解像度によりメモリ消費が激増し、32GBでは足りず64GB以上が求められることもあります。

また、VRやARはリアルタイムで多くの情報を処理するため、映像データだけでなく、位置情報、動作センサー、AIによる補正処理などで大量のメモリを必要とします。

さらに、今後普及が予想されるメタバースや複合現実(MR)の世界では、複数ユーザーの同時接続、大容量の3Dデータ、クラウド連携といった複雑な要素が絡むため、32GBは最低ラインになる可能性があります。こうした次世代技術への備えとして、メモリ容量の多さはますます重要視されるでしょう。

AI処理とメモリの関係

AI開発や機械学習は大量のデータを扱うため、メモリ容量の多さが直接生産性に関わります。具体的には、ニューラルネットワークのトレーニングや複雑なアルゴリズムの実行時には、データの読み込みや一時的な計算結果の保持に大量のメモリが必要となります。

また複数のモデルを同時に実行する場合やハイパーパラメータの調整を行う際、システム全体の安定性と速度を確保するために32GB以上が求められることもあります。特にディープラーニングや自然言語処理(NLP)、画像認識などの分野では、データセットが数十GB規模になることが多く、GPUとの連携だけでなくCPUメモリの容量が処理効率に影響します。こうした環境では、十分なメモリを確保しておくことで、開発時間の短縮や実験回数の増加、モデルの改良サイクルのスピードアップにつながります。

最新技術への適用状況

DirectStorageなど新技術の登場により、メモリの重要性は今後さらに高まっていきます。DirectStorageはゲームやアプリケーションがデータをストレージからGPUへ直接読み込むことを可能にし、読み込み速度の大幅な向上を実現しますが、それに伴って大量のデータを一度に処理するため、メインメモリの容量も重要になります。

さらに、PCIe 4.0や5.0といった高速接続規格、NVMe SSDの普及、GPUメモリの増強といった周辺技術の進化と連動する形で、PC全体としてのパフォーマンスを最大化するには、32GB以上のメモリが推奨されるケースが増えています。

ゲーム分野だけでなく、コンテンツ制作、シミュレーション、AI解析などの分野でも、最新技術が導入されるほどメモリ要求は増し、将来を見据えた構成が求められています。こうした背景により、メモリは単なる容量の問題ではなく、最新技術を活かし切るための重要な基盤となりつつあります。

これからのメモリの選び方

予算に応じた最適化

無理に32GBを選ぶ必要はありません。予算と用途を見極めたうえで決めましょう。

現在の作業内容と求める性能をリストアップし、それぞれの作業にどれだけのメモリが必要かを事前に調査しておくことが重要です。また、将来的なアップグレード計画や使用環境の変化(例えば新しいソフトの導入、より高解像度のディスプレイ環境、複数モニター構成の採用など)を見越して余裕を持ったプランを立てるのも一案です。

さらに、メモリ以外のパーツ(CPU、GPU、ストレージなど)のバランスを考慮することで、全体として効率の良い投資ができます。過剰なスペックを避けつつ、予算内で最大限の効果を発揮できる構成を選ぶことが、長期的な満足度とコストパフォーマンスの高さにつながります。

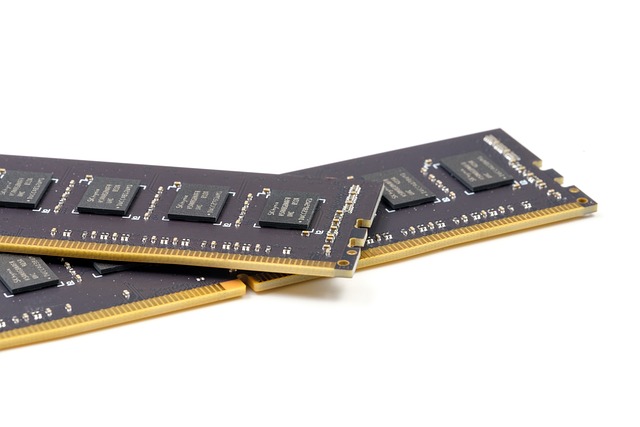

最新モデルのチェック

毎年新しいメモリモジュールが登場します。これには、メモリの世代(例:DDR4からDDR5)、転送速度の向上、消費電力の低減、新しい互換性規格などが含まれます。価格・性能の最新動向をこまめに調べることが大切です。

時期によっては最新モデルが発売された直後は価格が高騰する傾向がありますが、半年から一年後には値下がりすることもあります。また、新モデルの登場により旧モデルが値下がりし、お得に手に入るチャンスが生まれることもあります。

性能面では、同じ容量でもクロック速度やタイミング、チャンネル構成によって体感性能が異なる場合があるため、単に容量だけでなく詳細スペックを確認することも重要です。

情報収集の際は、メーカー公式サイトや信頼できるレビューサイト、最新のベンチマーク記事などを活用すると、より正確な判断材料が得られます。

メモリの拡張性と交換方法

将来の増設を考えるなら、拡張スロットの有無や交換のしやすさを確認しましょう。

デスクトップPCの場合、マザーボードに空きスロットがいくつあるか、最大サポート容量が何GBか、既存メモリと新規メモリの相性(同じ速度、同じ容量、同じメーカーなど)が重要になります。

ノートパソコンの場合は、分解のしやすさ、増設可能なモデルか、はんだ付けされたオンボードメモリではないかを調べておくことが必要です。

また、メーカー保証が増設によって無効にならないか確認することも大切です。さらに、メモリの購入時にはヒートシンク付きかどうか、低背タイプかどうかなど、物理的なサイズや発熱対策も考慮に入れると、よりトラブルの少ない増設が実現できます。

最終的なまとめと結論

32GBが必要な人はどのような人か

動画編集、3Dモデリング、AI開発、高負荷のゲームユーザーなど、ヘビーユースを想定する人です。さらに、これには複数の仮想マシンを同時に動かすシステム管理者や開発者、大容量データベースを扱うデータサイエンティスト、CADや建築設計のような高度な設計作業を行うエンジニアも含まれます。

特に、8K動画編集、複雑な3Dアニメーション、機械学習のモデル訓練、膨大なシミュレーション処理を行う場面では、32GB以上のメモリが不可欠です。これに加えて、ゲームの配信者やストリーマーは、高解像度でのゲームプレイと同時に配信用ソフトを走らせるため、やはり大容量のメモリを必要とします。

このように、単なる趣味用途を超えて高度な作業や多重タスクをこなす人々にとって、32GBは作業の快適さや効率に直結する重要な要素となります。

メモリ選びの大切さについて

メモリはPC性能の基盤です。用途に合った容量を選ぶことで、快適さが大きく変わります。具体的には、単に容量が多ければ良いというわけではなく、使うソフトや作業内容に応じて適正な容量を選ぶことが、効率的で無駄のないパフォーマンスを引き出す鍵となります。

たとえば、メモリ不足ではアプリケーションの起動やデータ処理に時間がかかり、システム全体のレスポンスが悪化しますが、必要以上の大容量メモリはコストばかりがかかってしまい、日常的な作業ではほとんど恩恵を感じられないこともあります。さらに、最新のメモリ規格(DDR5など)やクロック速度、チャンネル構成といった要素も総合的に判断することで、パフォーマンスの最適化が可能になります。

用途に応じたメモリ選びは、PCをより快適でストレスフリーに使うための大切なステップです。

自分に合ったメモリ容量の選択方法

現状と未来の利用を考え、必要な容量を見極めることが賢い選択です。

自分が今どんなアプリを使っているのか、どの作業にどれくらいのメモリを使っているのかを具体的に調査することが大切です。

それに加えて、将来やりたいこと、使ってみたい新しいソフトや技術がある場合、それらに必要なメモリ量を事前に調べておきましょう。また、単に容量だけでなく、拡張性やアップグレードのしやすさ、システム全体のバランスを考えることも重要です。

必要以上の投資は避けつつ、後悔のない構成を選び、快適なPCライフを長く楽しめるよう計画を立てることが、賢い選び方といえるでしょう。

以上、32GBメモリと16GBメモリの違いや選び方について徹底解説しました。

あなたのPC選びの参考になれば幸いです。