アナログレコードの魅力を最大限に引き出すためには、プレーヤーのカートリッジ選びとその交換が非常に重要です。レコード針の「心臓部」とも言えるカートリッジは、音質に大きく影響を与えるパーツ。

この記事では、カートリッジの種類や交換方法、選び方のポイントからメンテナンスまで、初心者にもわかりやすく解説します。

これからレコードの世界に本格的に足を踏み入れたい方にも、すでに愛用している方のアップグレードの参考にもなる内容でご紹介します。

カートリッジの種類と役割

カートリッジの種類と特徴

レコード針の心臓部とも言える「カートリッジ」には、大きく分けてMM(ムービングマグネット)型とMC(ムービングコイル)型の2種類があります。

MM型はマグネットが動いて信号を発生させる方式で、構造がシンプルなため交換が容易で、コストパフォーマンスにも優れています。そのため、初めてレコードプレーヤーに触れる初心者や、気軽にアナログ再生を楽しみたい方に非常に人気があります。

一方、MC型は内部のコイルが動いて信号を生成する方式で、構造が複雑で高価ではあるものの、その繊細で立体感のある音質は多くのオーディオファンから支持を集めています。音の分離感や解像度の高さに魅力を感じる方には、MC型が適していると言えるでしょう。

カートリッジを選ぶ際には、まず自分のレコードプレーヤーがどちらの方式に対応しているかをしっかり確認することが大切です。また、使用目的や予算、再生する音楽ジャンルによっても適したカートリッジは変わってくるため、複数の視点から比較検討することをおすすめします。

レコード針の重要性と役割

カートリッジの先端にある針(スタイラス)は、レコードの溝に刻まれた情報を物理的に読み取って音に変換する、アナログ再生における最も重要なパーツの一つです。スタイラスは通常、ダイヤモンドなどの硬い素材で作られており、その形状や設置角度、さらには取り付け方によっても再生される音の印象が大きく変わります。

溝を正確になぞることで、音楽の細部まで忠実に再生できる一方、長期間使用したり、ホコリの多いレコードを頻繁に再生したりすると、摩耗して性能が低下してしまいます。ここが劣化すると、音の輪郭が曖昧になったり、全体的にこもったように聴こえたり、ひどい場合にはバリバリとしたノイズが発生することもあります。

また、スタイラスの摩耗はレコード盤そのものにもダメージを与える可能性があるため、定期的なチェックと適切なメンテナンスが非常に重要です。

カートリッジ交換の手順

必要な道具と準備

小型のプラスドライバー、精密ピンセット、そしてできれば針圧計や水平器があると、より安全かつ正確に作業を行うことができます。

プラスドライバーはカートリッジを固定しているネジを外す際に必要で、ピンセットは細かなリード線を扱う際に非常に便利です。針圧計を使えば、カートリッジ交換後の針圧設定を精密に行うことができ、再生音質を最適化できます。

作業前には必ずレコードプレーヤーの電源を切ることが大切です。感電や誤作動を防ぐだけでなく、静電気によるパーツの破損も避けることができます。また、プレーヤー本体を安定した平坦な場所に設置することで、細かい作業時に本体が揺れるのを防ぎ、作業の精度が向上します。照明も十分に確保し、手元が見えやすい環境で作業を行うと安心です。

カートリッジの取り外し方

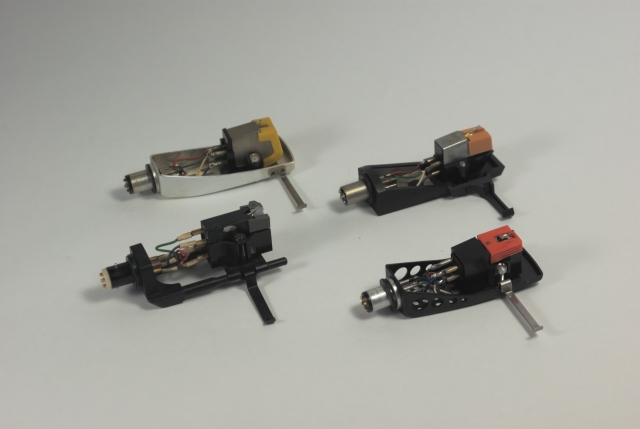

ヘッドシェルを丁寧に取り外した後、カートリッジ本体に接続されている4本のリード線(赤・白・青・緑)を一つずつ、慎重に外していきます。これらのリード線は非常に細く繊細なため、無理に引っ張ったり曲げたりしないよう注意が必要です。ピンセットを使う場合は、金属部分ではなく、できれば樹脂製の先端を使ってやさしく挟むと、端子や配線の破損リスクを減らせます。

作業中は針(スタイラス)に直接手が触れないよう、十分に注意してください。特にMC型カートリッジは針の構造が非常に繊細で、少しの衝撃でも破損してしまう可能性があります。安全のため、必要であれば先に針カバーを装着したまま作業するか、針部分を保護する工夫をしてから進めると安心です。

すべてのリード線を外し終えたら、カートリッジを固定しているネジを緩め、カートリッジ本体を取り外しましょう。

新しいカートリッジの取り付け方

取り付け作業は、取り外しの逆の手順で進めれば基本的に問題ありません。

ただし、ここでもいくつか注意点があります。まず、カートリッジをヘッドシェルに固定する際には、ネジを左右均等に締めることが重要です。片側だけを強く締めてしまうと、カートリッジの傾きが生じ、アジマスの狂いや音質の劣化につながる可能性があります。

次に、リード線の色(赤・白・青・緑)と端子の位置を慎重に確認し、それぞれ正しい場所に接続しましょう。赤は右チャンネルのホット、白は左チャンネルのホット、青は左のグラウンド、緑は右のグラウンドです。リード線を取り付ける際には、ピンセットなどで端子部分を軽くつまみながら、まっすぐ差し込むようにしてください。接続が不完全だと音が出なかったり、ノイズの原因になったりします。

すべての配線と固定が終わったら、針圧やアジマスなどのセッティングに入る前に、一度軽くヘッドシェルをトーンアームに装着し、安定しているか確認しておくとよいでしょう。

カートリッジ交換時の注意点

リード線の扱いと接続

リード線は非常に繊細かつ細い導線で構成されており、少しの力や折り曲げでも断線や接触不良を引き起こす可能性があります。そのため、作業時には十分な注意が必要です。無理な力を加えず、必ずピンセットや細かい作業に適したツールを使用して、慎重に作業を行いましょう。

特に端子に接続された部分を引っ張るのではなく、端子の根本を軽くつまんでまっすぐ抜き差しするのがコツです。また、金属製ピンセットを使う場合は静電気の放電にも注意し、できれば樹脂製の静電気対策済みピンセットを使用するのが望ましいです。

接続の際はリード線の色(赤・白・青・緑)とカートリッジ端子の位置を照らし合わせて、正確に配線してください。誤った配線は音質の低下や、場合によっては機器の故障を引き起こす可能性があります。丁寧な取り扱いが、長く良い音を楽しむための第一歩です。

ヘッドシェルとの互換性

ヘッドシェルによっては、取り付け用のネジ穴の間隔や位置が製品ごとに異なる場合があり、新しく購入したカートリッジが物理的に装着できないというケースも起こり得ます。特に古いモデルのプレーヤーや、海外メーカーのヘッドシェルなどでは、取り付け規格が標準的なものと異なることがあるため注意が必要です。

事前にカートリッジ側の取り付け寸法(一般的には1/2インチマウントやPマウントなど)と、使用しているヘッドシェルの対応規格を確認しておきましょう。必要に応じてアダプターや別売りのヘッドシェルを用意することで、対応範囲を広げることも可能です。

取り付けがスムーズに行えるかどうかを確認することは、交換作業のトラブル防止だけでなく、音質の安定にもつながります。

カートリッジ交換後の調整方法

取り付け後は、針圧・オーバーハング・アジマスといった各種セッティングを丁寧に行うことが求められます。

針圧はカートリッジごとに推奨値が異なり、重すぎても軽すぎてもレコード盤や針を傷めたり、音質が不安定になったりします。正確な針圧を設定するためには、針圧計を使用して測定し、トーンアームのバランスをしっかり取ることが重要です。

次にオーバーハングの調整ですが、これはカートリッジの針先とトーンアームの支点との距離を最適化するもので、プレーヤーに付属しているテンプレートや説明書を参考に設定する必要があります。適切なオーバーハングにより、トラッキングエラーを最小限に抑え、音の歪みや左右バランスの崩れを防ぐことができます。

そして、アジマス調整も非常に大切です。

カートリッジが盤面に対して垂直になっているかを確認し、左右どちらかに傾いていないか慎重にチェックしましょう。アジマスがずれていると、左右の音のバランスが崩れたり、解像度が損なわれる原因となります。

これらの調整を正確に行うことで、レコード本来の魅力を存分に引き出し、より豊かでクリアなサウンドを楽しむことができます。

レコードプレーヤーとの相性

音質への影響

カートリッジは音のキャラクターを大きく左右する、非常に重要な要素です。

モデルによって音の傾向は大きく異なり、例えば低音が豊かで迫力のあるサウンドを提供するタイプは、ロックやヒップホップなどビート感を重視するジャンルに適しています。一方で、高音域の抜けが良く、繊細でクリアなサウンドを再現するモデルは、クラシックやアコースティック系の音楽との相性が抜群です。

また、中域に厚みを持たせた設計のカートリッジは、ボーカルが主役の楽曲をより感情豊かに楽しむことができます。

こうした音の個性は、針の形状や素材、カートリッジの構造や電気的特性によっても異なります。そのため、単純に「高価なものが良い」と決めるのではなく、自分の音楽の好みやスピーカー、アンプとのバランスを考えながら、じっくりと選ぶことが大切です。

可能であれば試聴して比較することで、自分に最も合った “音のパートナー” を見つけましょう。

アームとカートリッジの関係

トーンアームの重さや形状によって、相性の良いカートリッジの種類が異なるため、選定には慎重さが求められます。

軽量なトーンアームには、カートリッジ側も軽量で針圧の低いモデルがマッチしやすく、再生時の振動を最小限に抑えることで音質の安定を実現できます。反対に、やや重量のあるトーンアームでは、ある程度の質量を持ったカートリッジを組み合わせることでバランスが取れ、針飛びを防ぐことにもつながります。

また、トーンアームの長さや形状(ストレートアーム、S字アームなど)によってもトラッキング性能に違いが出るため、使用するアームの仕様に合ったカートリッジを選ぶことで、より高い音質とレコード保護の両立が可能になります。

トーンアームとカートリッジの物理的・音響的な相性は、快適なレコード再生の鍵を握る重要な要素です。

カートリッジ交換の頻度

プレーヤーの使用状況に応じて

毎日欠かさずレコードを聴くという方と、週末など限られた時間だけ楽しむという方では、カートリッジやスタイラスの消耗スピードが大きく異なります。

前者は再生時間が長くなる分、針先の摩耗も早いため、数ヶ月ごとに状態を確認し、早めに交換の準備をするのが望ましいでしょう。一方で、たまにしか再生しない方でも油断は禁物です。

長期間放置されたスタイラスは、ホコリやカビの影響を受けて劣化している場合もあります。

いずれの場合も、定期的に音の変化に耳を傾けて、「以前より音がこもって聴こえる」「ノイズが増えた気がする」といった違和感を感じたら、点検・交換のタイミングかもしれません。

目安として500〜1000時間が寿命とされている針ですが、使用状況によって実際のタイミングは前後しますので、耳と目でしっかりチェックする習慣を持つことが大切です。

レコードの状態による影響

盤面に傷やホコリが多いと、スタイラス(針)がレコードの溝を正しくトレースできず、余分な負荷がかかって摩耗が早く進んでしまいます。特にホコリは静電気によって盤面に付着しやすく、再生中に針の先端に絡みついたり、音質の低下やノイズの原因になるだけでなく、カートリッジ内部への微粒子の侵入によって劣化を早める可能性もあります。

また、盤面に目視では気づきにくい細かいキズがある場合でも、それが針先に振動や過度な摩擦を与えることで、音の歪みやスタイラスの損傷につながることがあります。そのため、レコード再生前には必ず専用のレコードブラシや静電気除去クリーナーで盤面のホコリを軽く除去することを習慣にしましょう。湿式クリーナーを併用すれば、より確実に汚れを取り除けます。

こうした日々のケアが、針の寿命を延ばすだけでなく、レコード自体の保存状態も良好に保つ秘訣となります。

長期間使用するためのコツ

針の掃除・レコードの管理・丁寧な操作を心がけることで、カートリッジの寿命を大きく伸ばすことが可能です。

スタイラス(針)部分には毎回の使用後に専用のブラシやクリーナーでホコリを取り除く習慣をつけると、異物の蓄積を防ぐことができます。また、レコード盤そのものを適切に保管し、再生前には必ずクリーニングを施すことで、針への摩擦や不要な振動を最小限に抑えることができます。

再生時には無理に針を盤面に下ろさないようにし、トーンアームの操作をゆっくり丁寧に行うことが、カートリッジや針を破損から守る大切なポイントです。

保管時にはプレーヤーにダストカバーをかけておく、使わないときはカートリッジ部分に保護キャップを装着しておくなど、日常的な扱い方一つひとつがカートリッジの長寿命化に直結します。

カートリッジのメンテナンスと寿命

針先の掃除と保護方法

レコード用のスタイラスクリーナーを使って、定期的に針先の掃除を行うことは、音質の維持とスタイラスの寿命延長に欠かせません。スタイラスクリーナーには乾式タイプと湿式タイプがあり、乾式は手軽に使えるブラシ型、湿式は専用液を使ってより細かな汚れまで除去できるのが特徴です。

使用頻度にもよりますが、数回の再生ごとに軽くクリーニングすることで、レコードからのホコリや異物の蓄積を防ぎ、ノイズの発生を抑えることができます。また、スタイラスは非常に繊細なパーツであるため、クリーニング時は毛先が柔らかい専用ブラシを針先の進行方向に沿ってやさしくなでるように動かすのがコツです。

使わないときには必ずカバーを装着し、ホコリや静電気の付着から守りましょう。特に高温多湿な場所ではカビの原因にもなり得るため、プレーヤー全体を覆うダストカバーや通気性の良い収納場所の確保も重要です。

こうした日常的なメンテナンスを心がけることで、カートリッジとスタイラスを長く良好な状態で保つことができます。

交換時期の目安

おおよそ500〜1000時間が針の寿命の目安とされていますが、これはあくまで一般的な目安であり、使用環境やレコード盤の状態、操作の丁寧さによっても大きく左右されます。毎日のように数時間再生している場合は、半年以内に交換を検討する必要がある一方で、週末だけの使用であれば1年以上持つこともあります。

ただし、使用時間だけでなく、音質の変化にも敏感になることが大切です。

「音がこもる」「ノイズが増えた」「高音が伸びない」といった症状が現れたら、たとえ時間が経っていなくても点検すべきサインと捉えましょう。

使用頻度に応じて、最低でも半年〜1年ごとに針先をルーペなどで確認したり、プロのメンテナンスを受けるのもおすすめです。こまめなチェックと早めの対応が、レコードと再生機器を長持ちさせる鍵になります。

ダメージを避ける方法

汚れたレコードや、反りのある盤をそのまま再生することは、スタイラスやカートリッジに大きな負担をかけるばかりか、レコード自体の寿命も縮めてしまう要因となります。

盤面に付着したホコリや油分、カビなどは、針先に蓄積して再生音にノイズを発生させたり、摩耗を早めたりする原因となります。また、反りがある盤は、針が上下に激しく揺さぶられることになり、トーンアームの可動部分に過度な負荷をかけるだけでなく、最悪の場合には針飛びやカートリッジの損傷につながることもあります。

そのため、再生前には必ず盤面をクリーニングし、反りの有無を目視で確認することを習慣づけましょう。反りが軽度であれば、レコードクランパーなどのアクセサリーを使って改善できる場合もあります。

日頃からレコードを立てて保管し、直射日光や高湿度を避けた環境で保存することが、こうしたトラブルを未然に防ぐポイントとなります。

MCとMMカートリッジの違い

音質の比較

MCは解像度が高く、繊細な表現に優れており、音のニュアンスや微細な空気感まで丁寧に再現する力があります。これはクラシックやジャズ、アコースティック系など、ダイナミクスや空間表現を重視するジャンルとの相性が非常に良く、まるで演奏の現場に立ち会っているかのような臨場感を味わえます。

一方、MMは音の厚みとパンチのある力強さが魅力で、ロックやポップス、ダンスミュージックといったエネルギッシュなサウンドを再生するのに適しています。特に中低域に芯のある音を求めるリスナーにはぴったりで、グルーヴ感を楽しみたい方におすすめです。

どちらにもそれぞれの良さがあり、聴く音楽や好みに応じて選ぶことで、レコードの世界をより深く味わうことができます。

適応するレコードプレーヤー

MCカートリッジには、一般的に対応する専用のフォノイコライザーが必要な場合があります。

というのも、MC型はMM型に比べて出力電圧が非常に低く、そのままではアンプに十分な信号を送ることができないため、MC対応の高感度なフォノ入力や昇圧トランスなどを用意する必要があります。これにより、本来の繊細で高解像度な音を引き出すことが可能になります。

手持ちのアンプやオーディオインターフェースがMC入力に対応しているかどうか、また昇圧トランスやヘッドアンプが必要かを事前に調べておくことが大切です。間違った組み合わせをすると、音が極端に小さくなったり、ノイズが混入する原因にもなりますので、機器同士の対応をしっかりと確認しておきましょう。

選び方のポイント

音の好みや再生するジャンル、そして使用する機器の構成を総合的に考慮して、自分に最適なカートリッジを選ぶことが重要です。

温かみのあるアナログサウンドを好む人は中低域が豊かなカートリッジを、クリアでシャープな音像を求める人は高域の再現性に優れたモデルを選ぶと満足度が高くなります。

また、アンプやスピーカーとの相性も音質に大きな影響を与えるため、全体のオーディオ環境とのバランスもチェックポイントです。

初心者の方には、扱いやすくコストパフォーマンスにも優れたMM型から始めるのが理想的です。MM型は交換も簡単で、初期投資を抑えながらアナログレコードの魅力を堪能できます。その後、より高精細な音を求めるようになったら、解像度の高いMC型へとステップアップすることで、より深いリスニング体験が楽しめるようになります。

カートリッジと音楽ジャンル

ジャンルごとのおすすめカートリッジ

クラシック

繊細な表現が得意なMC型カートリッジがおすすめです。

高解像度と空間表現に優れており、弦楽器の響きやホールの残響など、微細なニュアンスを忠実に再現できます。ピアノやバイオリンの余韻も豊かで、演奏の空気感を感じたい方には最適です。

ロック・ポップス

迫力あるMM型カートリッジが好相性。

特に中低域に厚みがあり、エレキギターやベースの歪みやグルーヴ感を力強く再現してくれます。パワフルなサウンドを求める方や、ダイナミックな音像を重視するリスナーにぴったりです。

ジャズ

音の厚みや余韻を重視したモデルが理想です。

管楽器のふくよかな音色や、ベースの重厚な鳴りをナチュラルに再現できるMC型が特に人気で、シンバルの響きやピアノのタッチなども、深いリスニング体験を提供してくれます。

レコードプレーヤーの設定

ジャンルに応じて針圧やアンチスケーティングの調整を行うことで、レコード再生時の音の表情がより豊かで繊細になります。

たとえばクラシックでは針圧をやや軽めに設定し、アンチスケーティングも繊細なトラッキングに合わせて微調整することで、弦楽器やピアノのニュアンスがより自然に響きます。

一方、ロックやダンスミュージックなどエネルギッシュなジャンルでは、やや強めの針圧と安定したトラッキングが求められるため、アンチスケーティングもそれに合わせてしっかりと設定することが重要です。

ジャンルごとにこうした微調整を意識することで、音の立体感やバランス、左右の定位まで精密にコントロールでき、自分の音楽体験が格段に高まります。

好みの音を追求する方法

複数のカートリッジを用途やジャンルごとに使い分けたり、交換して聴き比べたりすることで、それぞれの音の特性や表現力を実感できます。

クラシックにはMC型、ロックやポップスにはMM型といったように、音楽ジャンルとの相性を見極めることで、より深い音楽体験が得られるでしょう。また、同じジャンルでもブランドやモデルによって音の質感が異なるため、さまざまな組み合わせを試すことで、聴こえ方の変化や違いを楽しめます。

そうした比較を通じて、自分の好みに最もマッチする “理想の音” にたどり着けるのがアナログ再生の醍醐味の一つです。

レコードプレーヤーのカートリッジ交換方法と注意点【初心者向け完全ガイド】 まとめ

カートリッジの選び方や交換・調整の方法を理解することで、レコード再生のクオリティは格段に向上し、音楽を聴く楽しみがより深まります。

音楽ジャンルごとの特性や、自身が好む音の傾向、プレーヤーやトーンアームとの相性、さらには針圧やアジマスなどの細かな調整によって、再生される音の印象は大きく変わります。

また、適切なメンテナンスを習慣にすることで、機器の寿命も伸ばすことができ、安定した音質を長く楽しむことができます。

レコードはただ音を再生するメディアではなく、その過程全体が音楽体験の一部です。

自分にとっての “理想の音” を見つける旅は、カートリッジという小さなパーツの選定から始まり、その一歩一歩が奥深いアナログの世界への入り口となります。

ぜひ時間をかけて、自分にぴったりのカートリッジを見つけてください。