SSDはHDDに比べて圧倒的に高速なデータアクセスを可能にするため、現代のPCでは標準的なストレージとして広く利用されています。しかし、使用しているうちに突然PCが数秒間フリーズする「プチフリ(プチフリーズ)」という現象に悩まされることも・・・

本記事では、SSDのプチフリ問題を根本から解決するための原因と対策を詳しく解説します。

SSDのプチフリ問題とは?

プチフリの定義と特徴

プチフリとは、数秒間だけPCの操作が止まったように感じるフリーズ現象のことです。カーソルが動かない、アプリが一瞬応答しないなどの軽微な停止が繰り返し発生します。

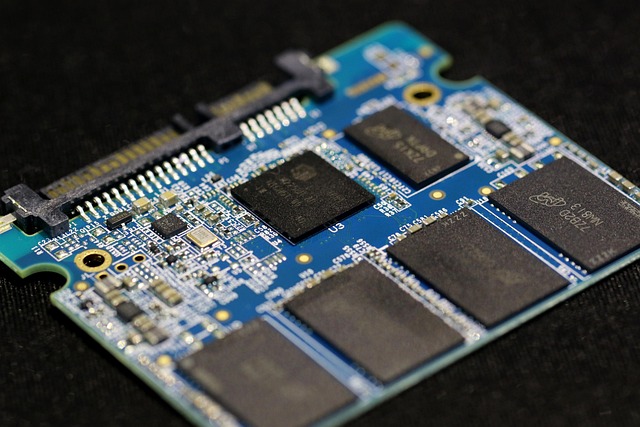

SSDとHDDの違い

SSDはHDDよりも圧倒的に高速なアクセスが可能で、読み込み・書き込み速度が格段に向上しているため、OSの起動やアプリケーションの立ち上げが非常にスムーズになります。また、SSDには機械的な可動部品が存在しないため、振動や衝撃に強く、消費電力も少なく、動作音もほとんどありません。こうした理由から、多くのノートPCや高性能なデスクトップPCで採用されるようになっています。

一方で、SSDはその内部処理がNANDフラッシュメモリとコントローラによって複雑に制御されており、HDDとは異なる特有の問題が発生することがあります。特に、データの書き込みや消去が断片的に行われる状況では、処理が一時的に詰まることがあり、これが「プチフリ」と呼ばれる一瞬のフリーズ状態につながることがあります。さらに、コントローラの性能やファームウェアの最適化が不十分な場合、使用環境によってはこの現象が頻繁に発生することがあり、快適な使用感を損なう要因となるのです。

プチフリの発生原因

主な原因には、TRIMコマンドの不具合、電源管理設定の不適切さ、ファームウェアのバグ、メモリ容量の不足、ドライバとの相性問題などが挙げられます。

TRIMコマンドは、SSDの性能維持と寿命延長に重要な役割を果たす命令ですが、これが正しく機能していない場合、不要なデータが蓄積され、書き込み速度が著しく低下し、プチフリの一因となることがあります。

また、電源管理の設定が省電力寄りに調整されていると、SSDがスリープ状態になり、それからの復帰時に処理の遅延が発生することがあります。さらに、SSDの内部制御を担うファームウェアにバグがあると、データアクセス時に一時的なフリーズが発生するケースも見られます。

搭載しているメモリが不足していると、仮想メモリの頻繁な読み書きが発生し、これがSSDへの過負荷となりプチフリを誘発する原因になります。そして、OSやハードウェアとのドライバの相性が悪いと、SSDのアクセス指令が適切に処理されず、不安定な動作につながることがあります。

SSDのフリーズの症状

マウスカーソルが突然動かなくなる、ファイルの読み込みや書き込み時に明らかに通常とは異なる異常な遅延が発生する、また一時的にキーボード入力やクリック操作が全く反応しなくなるといった一連の症状がプチフリの代表的な特徴です。これらの症状は数秒から十数秒程度続く場合もあり、日常の作業やゲームプレイ中、あるいは動画視聴やブラウジング時に突如として操作不能になることで、ユーザーに強いストレスを与えることがあります。

特に重たいアプリケーションを起動している際や、大量のファイル操作をしている最中に発生しやすく、再現性が不定であることも、問題解決を難しくしている要因の一つです。

SSDの最適化設定

Windows10/11での最適な設定

コントロールパネルの「ドライブの最適化」メニューを開き、SSDドライブがスケジュールに従って自動的に最適化されるように設定することが重要です。この最適化処理は、SSDに対しては従来のHDDのようなデフラグではなく、TRIMコマンドの実行などを通じて論理的なクリーンアップが行われます。これにより、SSD内の不要なデータブロックが効率的に整理され、書き込み速度の低下やプチフリの発生を抑えることができます。

また、従来の「デフラグ」と呼ばれる断片化解消処理は、HDD向けに設計されたものであり、SSDに適用すると逆に寿命を縮める可能性があります。そのため、ディスクのデフラグ機能を手動で実行したり、自動で行われるように設定してしまっている場合は、必ず確認して無効化する必要があります。Windowsでは自動的にSSDを検出し、適切な最適化方法を選択する仕組みがありますが、念のため設定内容を自分でチェックすることをお勧めします。

電源管理の無効化方法

コントロールパネル > 電源オプション > 詳細設定 > ハードディスク > ハードディスクの電源を切る > 「なし」に設定することで、一定時間操作がないとハードディスク(この場合SSD)の電源を自動的にオフにする機能を無効にできます。これはSSDが省電力モードに移行したあと、再びアクティブになるまでに時間がかかる場合があり、その間に操作がフリーズしたように感じるプチフリが発生するのを防ぐためです。

この設定を変更することで、SSDは常に電源が入った状態を維持し、アクセスのたびに起動処理を行う必要がなくなるため、応答性が改善され、快適な操作感が得られるようになります。特に、頻繁に小さなファイルへのアクセスを行う用途や、スリープ・復帰を繰り返すノートPC環境では効果が顕著です。また、これに加えてUSBセレクティブサスペンドの無効化や、PCI Expressの省電力設定も確認しておくことで、より高い安定性を確保できます。

ファームウェアの更新手順

SSDメーカーの公式サイトにアクセスし、製品型番やシリーズ名に対応した最新のファームウェアをダウンロードします。その際、OSのバージョンやSSDの接続方式(SATA、NVMeなど)に対応しているかを必ず確認しましょう。SSDメーカーの多くは専用のユーティリティソフトを提供しており、これを使用することでファームウェアの更新作業を安全かつ簡単に行うことができます。

ファームウェア更新には、PCの再起動が必要な場合があるため、作業前にすべての作業中データを保存し、可能であればシステム全体のバックアップを取得しておくのが望ましいです。万が一、更新中にトラブルが発生した場合に備え、重要なデータのバックアップは必須です。また、ノートパソコンの場合はバッテリーを満充電にしておき、ACアダプターを接続した状態で作業を行う方が安全です。

ファームウェアの更新は、プチフリのような動作不良だけでなく、全体的なパフォーマンスの向上やセキュリティホールの修正にもつながるため、定期的な確認と適用を習慣づけることが重要です。

省電力設定がもたらす影響

省電力モードではSSDが一時的にスリープ状態へ移行することがあり、その間にアクセス要求が発生すると、再起動処理に時間がかかるため、ユーザーの操作が一時的にフリーズしたように感じる「プチフリ」が発生する原因になります。この状態はSSDの寿命を延ばす意図がある一方で、作業中の快適さや応答性を大きく損なう場合があるため、使用状況に応じて適切な電源設定が求められます。

特にノートパソコンでは、省電力優先の設定が初期状態で有効になっているケースが多く、頻繁にスリープと復帰を繰り返す動作環境下においては、SSDへのアクセスのたびにプチフリが起きるリスクが高まります。そのため、電源オプションやBIOSの設定から省電力機能を無効にすることで、よりスムーズなパフォーマンスを引き出すことが可能になります。特に外出先で作業する機会が多いユーザーにとっては、バッテリー持ちと処理の安定性とのバランスを見極めた調整が重要です。

プチフリ対策の方法

SSDのデータバックアップ方法

定期的なバックアップは、万が一のトラブルやSSDの突然の故障が発生した際に、貴重なデータを失わずに済む最善の対策です。特にSSDはHDDに比べて故障前兆がわかりづらいため、突発的なデータ消失に備える意識がより重要となります。外付けHDDに定期的にファイルをコピーする方法は手軽で一般的ですが、クラウドストレージを併用することで、物理的損傷や盗難、災害への対策にもつながります。

たとえば、Google DriveやDropbox、OneDriveなどのクラウドサービスは、ファイルの自動同期やバージョン管理機能があり、バックアップだけでなく履歴の復元にも対応しています。さらに、AcronisやEaseUSなどのバックアップソフトを使えば、システム全体のイメージバックアップも可能となり、プチフリが発生した場合に以前の安定状態へ復元することができます。

改善に役立つソフトウェア

SSDメーカーが提供する公式の管理ツールを使用することで、SSDの状態をリアルタイムで監視し、必要に応じて最適化や診断処理を行うことができます。これらのツールは、ドライブの寿命の目安となる「健康状態」の確認や、温度の監視、ファームウェアのアップデート機能も搭載しており、ユーザー自身がSSDの状態を的確に把握しながら、より高いパフォーマンスを維持するための調整を行えるよう設計されています。

管理ツールは、専門知識がなくても直感的に操作できるインターフェースが備わっており、初心者から上級者まで幅広いユーザーにとって、SSDの管理とパフォーマンス維持に不可欠な存在となっています。

プチフリ解消のための設定

仮想メモリのカスタム設定を行うことで、SSDへの無駄な書き込みや読み込みを抑制し、パフォーマンス低下やプチフリの回避に貢献します。たとえば、物理メモリの容量に応じて最小値と最大値を固定で設定することで、システムによる動的な変更を抑え、安定動作が期待できます。

また、不要なバックグラウンドサービスの停止も大きな効果をもたらします。スタートアップ時に自動で起動する常駐ソフトやWindowsの一部サービスの中には、SSDへのアクセスを無駄に発生させる要因となるものもあるため、必要最小限に絞ることでディスクI/Oの最適化が図れます。

各種ドライバを最新版に保つことも極めて重要です。特にチップセットドライバやストレージコントローラのドライバは、SSDとの互換性や最適な動作環境を提供する役割を担っており、古いバージョンのままだとパフォーマンスが発揮されなかったり、不安定な動作の原因になることがあります。メーカーの公式サイトを定期的に確認し、常に最新の状態を保ちましょう。

また、BIOSやUEFIの設定でストレージの動作モードを確認し、SATAモードを「IDE」や「RAID」ではなく「AHCI」に設定することも忘れてはいけません。AHCIモードはSSDのパフォーマンスを最大限に引き出すための最適なモードであり、NCQ(Native Command Queuing)などの高度なアクセス制御機能も有効になります。これらの設定を組み合わせることで、SSD環境でのプチフリ現象を大幅に改善することができます。

専門家に依頼するメリット

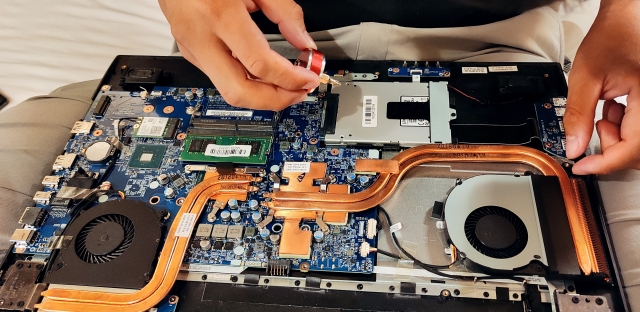

原因が特定できない場合や、プチフリが頻発してOSが正常に起動しなくなるような深刻な症状が見られる場合には、個人の対処で改善するのが困難なケースも多く存在します。そうしたときには、専門の知識と設備を持ったデータ復旧業者やPC専門店への相談を検討することが有効です。これらのプロフェッショナルは、高度な診断機器を用いてSSDの内部構造やファームウェアの異常を分析し、必要に応じてデータ復元や基板レベルでの修理対応を行ってくれます。

また、誤った自己修復を避けるためにも、無理に再インストールや初期化を行う前に、状態を的確に診断してもらうことが重要です。多くの業者では、初回相談や見積りは無料で行っているところもあり、トラブルの全体像を把握する手段としても有益です。特に業務用データや写真、重要な設定ファイルが含まれている場合には、データを確実に守るための最善策となります。

プチフリが治らない場合の対処法

症状の診断方法

イベントビューアーでのエラー確認は、システムログやアプリケーションログを通じて、プチフリに関係する可能性のあるエラーや警告を把握するのに役立ちます。特に「ディスク」や「ntfs」関連のイベント、または「storahci」などのドライバ名が記録されている場合は、SSDとの相性や処理タイミングに関する問題が疑われます。これらのエラーは繰り返し発生する傾向があり、パターンを特定することで原因の絞り込みが可能になります。

タスクマネージャーでは、ディスク使用率の急激な上昇や、アクセスが集中しているプロセスを確認できます。特定のタイミングでディスク使用率が100%に張り付き、他の処理が一時停止しているように見える場合は、プチフリと一致する可能性があります。また、「リソースモニター」を併用することで、読み書きのキューやスループットの状況をさらに詳細に把握できます。

加えて、SSDの健康状態チェックも非常に有効です。専用のユーティリティソフトを用いれば、SMART情報からセルの劣化状況、書き込み回数、温度変化などを確認でき、プチフリの背景にあるハードウェア的要因の有無を把握できます。こうした複数の診断手段を組み合わせることで、問題の根本原因に近づくことが可能になります。

HDDとの比較と問題点

HDDではプチフリはほとんど発生せず、アクセス速度はSSDに比べて劣るものの、一定の速度で安定して動作するという特徴があります。物理的に回転するディスクとヘッドによる機械的構造であるため、応答の遅延はありますが、処理が急激に詰まるといった突発的なフリーズ現象は少ない傾向にあります。

これに対してSSDは、データ処理を高速に行える一方で、内部構造が複雑であることから、ソフトウェア側の設定ミスや省電力機能の過剰な動作などがきっかけとなって、突発的なフリーズ、いわゆるプチフリが発生しやすくなっています。

特に、SSDはドライバやファームウェア、OS側の設定に大きく依存しており、最適な環境でなければパフォーマンスを発揮できず、不安定な挙動を引き起こす要因となります。そのため、SSDの動作環境を常に最適な状態に保つことが非常に重要であり、定期的なソフトウェア更新、電源設定の見直し、不要なバックグラウンドタスクの削減など、総合的な対処が必要になります。

認識しなくなる原因

SSDが認識されなくなる主な理由には、コントローラの故障、ファームウェアエラー、SATAポートの不具合などが挙げられます。コントローラの故障はSSD内部でのデータ管理が不能になることで、パソコンのOSがストレージを認識できなくなる原因のひとつです。特に、使用年数が経過しているSSDや、過度な読み書きが繰り返されたドライブでは、コントローラの物理的・論理的損傷が発生しやすくなります。

また、ファームウェアの不具合によって起動時の初期化処理に失敗し、システムがSSDを検出できないケースもあります。この場合、正常に動作していたSSDが突然認識されなくなることがあり、特定のバージョンに依存するトラブルであることも少なくありません。さらに、マザーボード側のSATAポートやケーブルに物理的な接触不良や損傷があると、信号が正しく伝達されず、SSDが一時的または恒久的に認識されなくなる可能性があります。

そのほかにも、BIOSの設定ミス、電源不足、接続インターフェースの相性問題、静電気や突発的な電流変動による損傷など、複合的な要因が絡むこともあるため、丁寧にひとつひとつ検証していく姿勢が求められます。

修復と復旧へのステップ

BIOSでの再認識を試みることで、SSDがマザーボード側で適切に認識されているかをチェックします。次に、別のPCに接続してみることで、接続側の問題かSSD自体の故障かを切り分けることが可能です。これにより、マザーボードやOS環境に依存する問題なのか、SSD単体に問題があるのかを判断できます。

その後、認識されている場合には、データ復旧ソフトを活用して重要なファイルのサルベージを行うのが一般的な流れです。EaseUS Data Recovery WizardやRecuva、Disk Drillといったツールが実績を持ち、失われたファイルやパーティションの復旧に役立ちます。こうしたツールを使用する前には、必ず別のストレージにデータを保存する準備をしておくことが推奨されます。

最終的に、物理的な損傷や論理障害が原因でソフトによる回復が難しい場合には、メーカーによる修理やデータ復旧専門業者への依頼が必要になります。これらのプロは特殊な装置やクリーンルーム環境で作業を行うため、個人では復旧が難しい重度の障害にも対応可能です。段階的にこれらのステップを踏むことで、状況に応じた最善の解決策にたどり着ける可能性が高まります。

SSDを使ったPCでのプチフリを完全に防ぐ方法 まとめ

SSDのプチフリは、その原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで大きく改善することが可能です。設定の見直しや、SSDメーカーが提供する各種ツールの活用によって、パフォーマンスの最適化と安定性の向上を図ることができます。特に、ファームウェアの更新や電源管理の調整、仮想メモリの設定変更といった手段は、効果が高く、多くのユーザーが実際に改善を実感しています。

さらに、万が一トラブルが深刻化した際にも、段階的な対応や専門家への相談といった選択肢を視野に入れることで、データの損失を最小限に抑えることができます。重要なのは、プチフリを一時的な不具合として放置せず、定期的なメンテナンスと環境の最適化を継続的に行う姿勢です。こうした積み重ねが、結果として快適でストレスのないPCライフへとつながっていきます。