ゲーミングPCを自作またはカスタマイズする際に、電源ユニット(PSU)の選定は非常に重要です。CPUやGPUの高性能化に伴い、必要な電力も増加しています。適切な電源容量を見積もり、安定した電力供給を確保することで、PCのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。

本記事では、ゲーミングPCに最適な電源容量の計算方法や選び方をわかりやすく解説します。

ゲーミングPCの電源容量計算ガイド

電源ユニットの種類と規格

電源ユニットにはATX、SFXなどの複数のフォームファクタが存在しており、これらはPCケースとの物理的な互換性に大きく影響します。たとえば、ATX電源はフルタワーやミドルタワーケースに多く採用されている一方で、SFX電源はコンパクトなMini-ITXケースに適しています。このため、ケース選定時にはあらかじめ対応する電源規格を確認しておくことが重要です。

電源ユニットにはフルモジュラー型、セミモジュラー型、固定ケーブル型の3つのタイプがあり、それぞれに特徴があります。

こうした電源タイプの違いを理解したうえで、自身の構成や組み立て環境に適したものを選ぶことが、快適なPC運用のカギとなります。

ゲーミングPCの消費電力の計算方法

消費電力はCPU、GPU、マザーボード、メモリ、ストレージなどの各パーツごとに個別に算出する必要があります。たとえば、CPUのTDP(熱設計電力)はメーカー公称値に基づいていますが、実際の使用状況やオーバークロックによって上下する場合もあります。

GPUはとくに消費電力が大きく、ハイエンドモデルでは、単体で450Wを超えることもあるため注意が必要です。また、メモリやSSD、HDD、冷却ファン、マザーボードのチップセットなどもそれぞれ少量ながら電力を消費します。

これらの数値をすべて合計した上で、システム全体にかかる最大負荷を想定し、余裕をもたせた電源容量を見積もることが重要です。一般的には、算出した合計ワット数に対して20〜30%のマージンを加えた容量の電源ユニットを選定するのが理想とされています。これは、瞬間的なピーク負荷や将来的なパーツ増設にも対応できるようにするためであり、長期的な安定動作と耐久性を考慮したうえで非常に有効なアプローチといえます。

PCパーツごとの消費電力の目安

- CPU:95W〜125W

- GPU:170W〜450W

- メモリ:1枚あたり約3W〜5W

- SSD/HDD:1台あたり5W〜10W

- マザーボード・ファン類:30W〜50W

電源容量の推奨サイズと選び方

ハイエンド構成の場合、一般的に750W〜1000Wの電源容量が推奨されます。これは、高性能なCPUとGPUを同時に使用し、かつ冷却用のファンや複数のストレージデバイス、RGBライティングなどの追加パーツを搭載するケースが多いためです。

また、オーバークロックを行う場合や、高負荷のゲームプレイやクリエイティブ作業を行うユーザーにとっては、さらに余裕を持った設計が重要になります。将来的にグラフィックボードのアップグレードやメモリの増設、ストレージの追加などを計画している場合は、現在の構成に対して100W〜150W以上の余裕を見積もっておくと、再度電源を買い直す必要がなくなるため、コスト面でもメリットがあります。

電源の選定においては、単に出力ワット数だけでなく、80 PLUS認証の有無や電圧の安定性、コネクタの種類と数なども総合的に考慮する必要があります。

80 PLUS認証の必要性

効率的な電源選びのポイント

80 PLUS認証は、電源ユニットの電力変換効率を示す信頼性の高い基準であり、実際の使用時にどれだけ効率よく電力を変換できるかを数値で表しています。この認証には、Standard、Bronze、Silver、Gold、Platinum、Titaniumといった複数のグレードがあり、それぞれ異なる負荷率において定められた効率基準を満たす必要があります。

たとえば、80 PLUS Gold認証の電源は、50%の負荷時において90%以上の変換効率を実現し、無駄な電力の発生を最小限に抑えることが可能です。これにより、電力使用量が抑えられ、結果的に電気代の節約や発熱の低減にもつながります。

ゲーミングPCのように高負荷が長時間続く環境では、こうした効率性の高い電源を使用することによって、システム全体の安定性が向上し、パーツの寿命延長にも貢献します。そのため、少なくともGold認証以上の製品を選択することが、安定性と省エネ性能の両面から見ても非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

プラグイン電源とその利点

フルモジュラー型電源ユニットは、すべてのケーブルが着脱可能な構造となっているため、ユーザーは必要なケーブルだけを取り付け、不要なケーブルを完全に取り除くことができます。この柔軟性により、ケース内部の配線が非常にスッキリと整えられ、エアフローの確保がしやすくなります。結果として、内部温度の上昇を抑制し、パーツの冷却効率を高めることが可能になります。

さらに、ケーブルが少ないことで視認性が良くなり、トラブル発生時の確認作業や清掃、パーツの交換といったメンテナンス作業もスムーズに行えるのが大きな利点です。また、美しい配線が求められるガラスパネル付きのケースなどでも、フルモジュラー型電源を使うことで見た目のクオリティも格段に向上します。このように、機能面と審美性の両方において優れた選択肢であるため、特に自作PCを楽しむユーザーやエアフローにこだわるユーザーには非常に人気の高い構造となっています。

電源寿命と劣化の考慮点

電源ユニットは一般的に5〜10年が寿命の目安とされていますが、使用状況や設置環境、負荷のかかり方によって寿命には差が出ます。たとえば、高温多湿な環境での運用や、常に高負荷で稼働している場合には、内部のコンデンサや冷却ファンの劣化が早まり、想定よりも短期間で寿命を迎える可能性があります。

耐久性に優れた高品質コンポーネントを採用している製品を選ぶことが、長期間の安定運用には欠かせません。特に、日本製コンデンサや高効率の冷却設計を持つモデルは信頼性が高く、トラブルの発生リスクを抑えることができます。また、製品保証の長さもひとつの判断基準になります。5年以上の長期保証が付いているモデルは、それだけメーカー側が製品の品質に自信を持っている証といえます。

電源容量の確認とチェックの重要性

必要な電源容量の算出方法

合計消費電力に1.2〜1.3倍の係数を掛けて算出する方法は、電源ユニットを選定する際に非常に有効です。この係数は、システムにかかる突発的なピーク負荷や、長時間高負荷状態が続いた場合に備えるための「安全マージン」としての役割を果たします。

たとえば、パーツの合計消費電力が500Wだった場合、1.2〜1.3倍の係数を掛けることで、600W〜650Wの電源ユニットが推奨されるという計算になります。こうすることで、パーツの寿命を延ばすだけでなく、突発的な電力変動によるシャットダウンやパフォーマンス低下を未然に防ぐことができます。

さらに、80 PLUS認証を受けた高効率な電源を選ぶことで、実際に供給される電力量のロスを最小限に抑えることができ、結果的により少ない容量でも安定した運用が可能になります。

計算機やツールの紹介

PCPartPickerなどのオンライン電源計算ツールを活用することで、各パーツの消費電力を個別に入力して、システム全体に必要な電源容量をより正確に算出することができます。これらのツールは、CPUやGPU、マザーボード、メモリ、ストレージ、冷却ファンなどの詳細なスペックや台数を選択できるようになっており、初心者でも直感的に操作できるインターフェースが特徴です。

オンライン電源計算ツール ⇒ PCPartPicker

大きすぎる電源を選ぶリスク

電源容量が大きすぎると、実際に使用する消費電力に対して電源ユニットがフルに活用されず、変換効率が低下してしまう可能性があります。特に80 PLUS認証においては、電源が特定の負荷率(たとえば20%、50%、100%)で最も効率的に動作するように設計されており、常に低負荷で動作する場合はその効率が発揮されません。

これにより、電気代の無駄や不要な発熱が発生する場合があり、長期的には電源ユニットの寿命にも影響を及ぼす可能性があります。また、必要以上のワット数を持つ電源は価格も高くなりがちで、コストパフォーマンスの面でも非効率です。

システム構成に応じた適切な容量を見極めることが、性能とコスト、そして効率のバランスを取るうえで非常に重要です。

PCケースと電源の互換性

PCケースのサイズとPSUの選択

ミニタワーには主にSFX電源が使用される傾向があります。SFX電源はコンパクトで省スペースな設計となっており、小型ケースでも問題なく収まるため、Mini-ITXやMicro-ATXフォームファクタのPCに最適です。

ミドルタワーからフルタワーのPCケースでは、一般的にATX電源が主流となっています。ATX電源はサイズが大きい分、より高い出力を確保しやすく、コネクタ数も豊富なため、拡張性の高い構成やハイエンドGPUを搭載したシステムに向いています。さらに、近年ではSFX-LというATXに近いサイズの小型電源も登場しており、ミドルサイズのケースでスペースを節約しながら高出力を実現する選択肢も増えています。

電源のサイズとケースの互換性は、冷却効率やケーブルの取り回しにも大きく関わってくるため、事前にケースの仕様を確認し、適切な電源サイズを選定することが重要です。

アップグレードを考慮した設計

グラフィックボードの追加や水冷化などの大幅なアップグレードを予定している場合には、システム全体の消費電力が大きく増加することが予想されるため、それを見越して電源容量に十分な余裕を持たせておくことが非常に重要です。たとえば、ハイエンドグラフィックボードの追加だけでも100W〜300Wの増加が見込まれ、水冷ユニットにはポンプや追加ファンが必要となるため、これらの電力も考慮しなければなりません。

こうした構成変更を事前に想定し、将来のパーツ構成に対応できる余裕ある電源容量を選んでおくことで、トラブルの回避やコストの二重投資を防ぐことができます。また、ケーブルの本数やコネクタの種類もアップグレードに対応できるかを確認しておくと、さらなる安心につながります。

将来の拡張性と対応性

パーツ追加時の電源容量の考慮

HDD追加やグラフィックボードの増設、ファンの追加、さらにはRGB照明や水冷ポンプ、PCIeカードの拡張など、さまざまなパーツの追加を想定する場合、システム全体の消費電力は確実に上昇します。これらの将来的な構成変更に対応するためにも、電源ユニットには十分な余裕を持たせておくことが重要です。

具体的には、現状の構成で必要とされる電源容量に加えて、少なくとも100〜150W、可能であればそれ以上の余裕を見積もることが推奨されます。こうすることで、パーツの増設後も電源不足によるトラブルを防ぐことができ、長期的な視点で見ても電源の再購入や再設置の手間を省くことが可能になります。また、余裕のある電源は変換効率の向上や発熱の抑制にも寄与するため、システムの全体的な安定性や寿命延長にも好影響を与えます。

新規パソコン購入時の仕様

メーカー製PCを購入する際にも、あらかじめ搭載されている電源ユニットの容量や仕様を確認することが非常に重要です。とくに、今後のアップグレードや増設を見据えている場合は、グラフィックボードやストレージ、冷却パーツなどを追加した際に、既存の電源が十分な容量を供給できるかどうかをチェックする必要があります。

メーカー製PCはコスト削減のために最小限の電源容量で構成されているケースもあり、将来的な拡張に対応できないこともあります。そのため、購入前に仕様表やレビューを参考にし、電源の出力(ワット数)、80 PLUS認証の有無、コネクタ数や種類なども確認することで、後悔のない選択ができるようになります。

最新技術と電源設計の関係

PCIe 5.0やATX 3.0対応の電源ユニットが登場しており、今後登場するハイエンドGPUや最新のマザーボードとの互換性を考えるうえで、こうした将来性のある規格への対応は極めて重要な選定ポイントとなっています。

PCIe 5.0に対応することで、より高速なデータ転送が可能となり、特にNVMe SSDや最新のグラフィックカードとの組み合わせで真価を発揮します。一方、ATX 3.0は最新の電源設計仕様であり、特に高性能GPU向けに設計された12VHPWRコネクタ(16ピン)のサポートや、突発的な電力変動に対する耐性の強化などが特徴です。

これらの新規格をサポートする電源ユニットを選んでおくことで、長期的なアップグレード計画にも柔軟に対応でき、結果として費用対効果の高いPC構成が実現できます。

自作PCの電源選定ガイド

パーツ構成に基づく電源選び

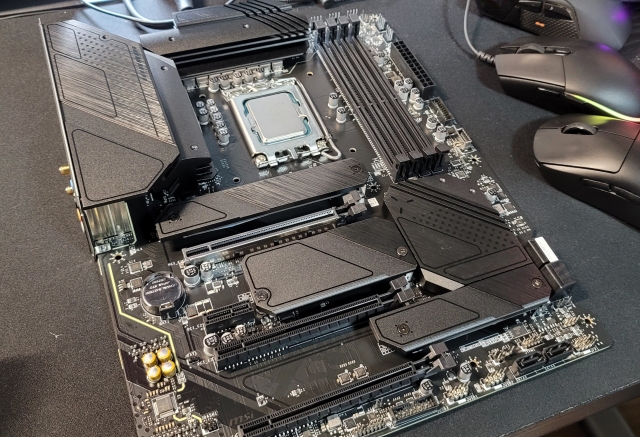

構成に合った電源容量と必要なコネクタ数を確認することは、自作PCの電源選定における基本かつ極めて重要なポイントです。

たとえば、ハイエンドなグラフィックボードを搭載する場合は、8ピンまたは12ピンの補助電源が複数必要になることもあり、対応するコネクタ数を持つ電源を選ばなければなりません。

また、ストレージデバイスを複数搭載する構成や、RGBライティング付きのファンやコントローラーなどを使用する場合も、SATA電源ケーブルやペリフェラルコネクタの数をあらかじめ把握しておく必要があります。

マザーボードによっては追加のCPU補助電源(4ピン+4ピンなど)を必要とするケースもあるため、マザーボードの仕様に応じたコネクタ構成にも注意が必要です。

こうした各パーツに応じた電源容量と接続端子の要件を事前に把握し、それに対応できる電源ユニットを選定することが、安定したPC運用の土台となります。

トラブルを避けるためのチェックリスト

・電源容量は足りているか?

消費電力の合計に対して20〜30%の余裕を持った容量を確保しているか確認し、将来のアップグレードに対応できるようにしておきましょう。

・ケースに収まるサイズか?

PSUのサイズ(ATX、SFX、SFX-Lなど)がケースに適合しているか、また設置スペースやケーブルの取り回しにも支障がないかを確認します。

・コネクタは足りているか?

GPU用の8ピン・12ピン、マザーボードの補助電源、SATA、ペリフェラルなど、必要な数と種類のコネクタがそろっているかをチェックしましょう。

頻出の問題とその対策

・電源不足による再起動 → 容量の見直し。

高負荷時に突然のシャットダウンやリブートが発生する場合、搭載している電源の容量が現在の構成に対して不足している可能性があります。構成全体の消費電力を再確認し、20〜30%の余裕を見込んだ電源に交換することで、安定した動作が実現できます。

・過熱 → エアフローの見直し。

電源やPC内部の温度が高すぎる場合は、ケース内のエアフロー設計が不十分な可能性があります。吸気・排気ファンの配置を最適化し、ケーブルを整理して風の流れを妨げないようにすることが重要です。また、電源ユニット自体の冷却能力にも注目しましょう。

・ノイズ発生 → 高効率電源への交換。

電源から異音や耳障りなファンノイズが発生する場合は、変換効率が低く内部温度が高くなっていることが原因かもしれません。80 PLUS Gold以上の高効率電源に交換することで、発熱が抑えられ、ファンの回転数やノイズも軽減され、快適な動作環境が得られます。

ゲーミングPCのための電源容量設定ガイド まとめ

電源ユニットは、ゲーミングPCの安定動作とパフォーマンスの維持において中心的な役割を果たす非常に重要なコンポーネントです。適切な電源を選定することで、ハードウェア全体の負荷を安定して支えることができ、動作中のトラブルやパーツの故障を未然に防ぐことが可能になります。

特にゲーミング環境では、CPUやGPUなどの主要パーツが高い消費電力を必要とするため、正確な消費電力の計算と、それに見合った電源容量の確保が欠かせません。さらに、用途に合った電源規格(ATX、SFXなど)や80 PLUS認証のグレード選定も、効率性や安全性を大きく左右します。

また、PCを長く使用し、将来的にパーツを追加・交換することを視野に入れるなら、あらかじめ拡張性に優れた電源を選ぶことが重要です。余裕のある容量や豊富なケーブル構成を持つ電源を選ぶことで、アップグレード時にも安心して使用でき、結果的にコスト面でも優れた選択となります。

こうした観点からも、慎重な電源ユニットの選定が、後悔のないPC自作・購入を実現するための鍵となります。