高音質な音楽再生を目指す上で注目されているのが「バランス接続」です。

オーディオ機器の世界では、ノイズに強く、クリアな音を届ける手法としてプロの現場でも用いられており、一般のリスナーにも普及が進んでいます。

この記事では、バランス接続の基本から接続方法、メリット・デメリットまでを初心者にもわかりやすく解説します。

バランス接続とは

バランス接続の基本的な仕組み

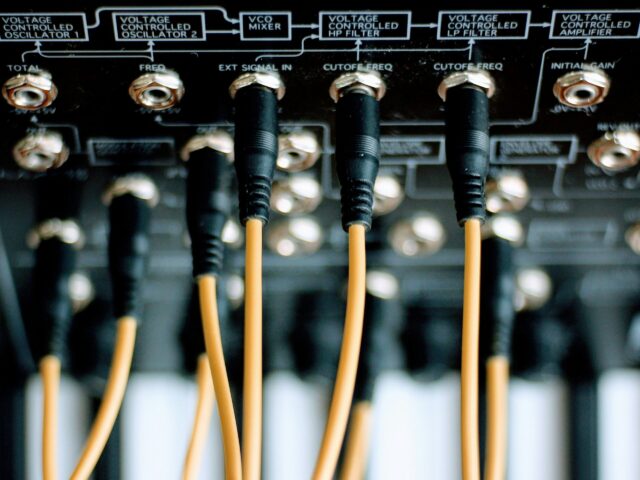

バランス接続は、信号を2本のホットライン(正相と逆相の信号)と1本のグラウンド(接地線)で構成される伝送方式であり、音声信号を高い精度で送ることができる仕組みです。各ホットラインには、それぞれ正反対の位相の信号が流れ、受信側ではその差分を抽出することによって元の信号を復元します。

この構造により、ケーブルを通じて受ける外部からのノイズ(電磁波やラジオ周波など)が正相・逆相の両方に同等に影響したとしても、それが相殺されて消える仕組みとなっています。これにより、非常に高いノイズ耐性が得られ、結果としてクリーンで透明感のある音声信号を維持することができます。

また、長距離での信号伝送においても信号劣化が少なく、プロフェッショナルな録音現場や高級オーディオシステムで重宝されている理由の一つとなっています。

バランス接続とアンバランス接続の違い

アンバランス接続では1本の信号線と1本のグラウンド線のみが使われており、構造としては非常にシンプルです。しかし、その単純さゆえに、ケーブルが長くなると外部からの電磁波やラジオ周波数などのノイズを拾いやすくなり、音質に悪影響を及ぼすことがあります。

例えば、蛍光灯やWi-Fiルーター、スマートフォンなどから発せられる電磁干渉が直接オーディオ信号に混入してしまい、ノイズやハム音として耳に届く可能性があります。また、信号の減衰や歪みも発生しやすく、特に高感度な再生環境ではその差が顕著になります。

これに対して、バランス接続は2本のホットライン(正相と逆相)と1本のグラウンドという3線構成を採用しており、信号を正負で送信して受信側で打ち消す仕組みによって、こうした外部ノイズの影響を大幅に低減できます。結果として、長距離でも安定した音声信号を保つことができるため、ライブ会場や録音スタジオ、ハイエンドホームオーディオなど、ノイズ耐性と音質が求められるシーンで多く利用されています。

バランス接続が音質に与える影響

ノイズの混入を防げるという構造的な特長から、音の透明感や解像度が格段に向上します。わずかな音のニュアンスや空間の広がりが明瞭になり、音楽の細部までクリアに再現されます。また、定位感の向上により、楽器やボーカルが左右どちらに配置されているのかがはっきりと感じ取れるようになり、立体的な音響空間が形成されます。

これにより、従来のアンバランス接続では得られにくかった音場の広がりや奥行き感が大きく改善され、ライブ音源やクラシックなどの複雑な音源でもリアルな臨場感を楽しめるようになります。さらに、左右チャンネルの分離が明確になることで、左右の音が混ざり合うことなく、それぞれのパートが独立して再生されるため、ステレオ感の強い、より没入感のあるリスニング体験が得られます。

バランス接続の必要性

ノイズ低減の重要性

家庭用オーディオ環境では、テレビ、冷蔵庫、エアコン、Wi-Fiルーター、スマートフォンなど、日常生活に欠かせない家電製品や通信機器が多数稼働しており、これらが発生させる電磁波や高周波ノイズがオーディオ信号に干渉する原因となることがあります。

特に高感度なアンプやDAC(デジタル・アナログ・コンバーター)を使用している場合、これらの干渉が顕著に現れ、ハム音やノイズ、サーッという音が常時聞こえることも珍しくありません。このようなノイズは、音楽の細部をマスキングしてしまい、リスニング体験を損ないかねません。

バランス接続を採用することで、こうした外部ノイズの影響を大幅に抑えることが可能になります。バランス接続では、正相と逆相の2つの信号が送られ、それらの差分から元の信号を抽出する仕組みになっているため、両方の信号に同じノイズが乗った場合には、それがキャンセルされる仕組みです。

結果、ピュアで透明感のある音質が保たれ、どのような環境でも高品質なオーディオ体験が可能になります。特に都市部や集合住宅など、電磁的にノイズの多い場所ではその効果が顕著に現れます。

高音質再生を実現する理由

音楽の微細なニュアンスを忠実に再現するためには、ノイズの少ないクリーンな信号伝送が不可欠です。特にクラシック音楽やジャズ、ライブ録音のように繊細な音の変化が音楽の魅力を構成しているジャンルにおいては、その違いが顕著に表れます。バランス接続を利用することで、ノイズによって失われてしまいがちな音の輪郭や倍音成分までしっかりと再現され、楽器の質感や演奏者の息遣い、ホールの残響などもリアルに感じ取ることができます。

また、音量が小さいパートにおいても不要なノイズが乗らないため、音楽全体のダイナミクスレンジが広く保たれ、自然な抑揚や空気感を楽しむことが可能です。バランス接続は、原音に忠実な再生を実現する最適な手段の一つであり、オーディオファイルや音質にこだわるユーザーにとって大きな魅力となる技術です。

ヘッドホンやイヤホンでのメリット

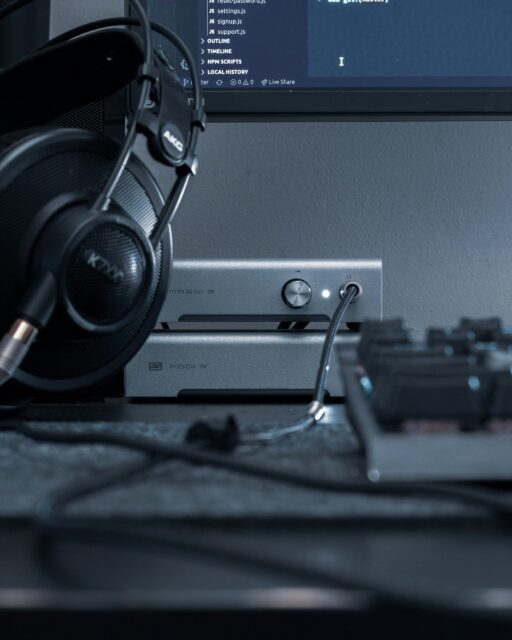

バランス出力に対応したポータブルプレーヤーやヘッドホンアンプは数多く登場しており、オーディオファンの間でその存在感を増しています。これらのデバイスは、従来の3.5mmアンバランス接続とは異なり、4.4mmや2.5mmといったバランス出力端子を備えていることが特徴です。バランス出力に対応したケーブルと組み合わせることで、従来の携帯型オーディオプレーヤーでは得にくかった高解像度で広がりのある音場を実現できます。

屋外でのリスニングや電車内などのノイズが多い環境でも、バランス接続による優れたノイズ耐性がその効果を発揮します。特に高感度なインイヤーモニター(IEM)を使用している場合、バランス接続によってハムノイズやホワイトノイズの低減が期待でき、音楽への没入感が格段に高まります。また、左右のチャンネルが物理的にも分離されているため、クロストークの少ないクリアなステレオ再生が可能となり、ポータブル環境でありながらも本格的なオーディオ体験を楽しむことができるのです。

バランス接続のやり方

必要なケーブルと機器

バランス接続を行うためには、まずバランス出力に対応したアンプやDAC(デジタル・アナログ・コンバーター)などのオーディオ機器を選定する必要があります。これらの機器は、XLR端子や4.4mm、2.5mmといったバランス伝送用の端子を備えており、使用するケーブルに応じて正確に接続することが求められます。特に据え置き型のシステムではXLR端子が一般的で、ポータブル用途では4.4mm Pentaconnや2.5mmミニバランスなどが主流となっています。

加えて、ケーブル側も対応する規格に合わせて選ぶ必要があります。たとえば、XLRケーブルは3ピンで堅牢な構造を持ち、長距離伝送に適しています。4.4mmはポータブル用途でバランスと堅牢性を両立した設計が特徴です。2.5mmはより小型で軽量ですが、耐久性や接触面においては他の規格に比べてやや劣る面があります。

対応機器を選ぶことがバランス接続導入の最初のステップであり、互換性の確認や用途に応じた最適な構成を見極めることが、高音質再生の第一歩になります。

接続手順の詳細

- 出力側(アンプやDAC)のバランス端子を確認します。

- ケーブルの対応端子(XLR、4.4mmなど)を選定。

- ケーブルを出力と入力機器(ヘッドホン、スピーカー等)にしっかりと接続します。

機器の対応端子の確認方法

機器の仕様書、取扱説明書、背面パネルの表記、またはメーカーの公式ウェブサイトなどを用いて、端子の形状と対応する信号(バランス出力かアンバランス出力か)を正確に確認することが重要です。特にXLR、TRS、4.4mm、2.5mmなど、似たような形状でも異なる機能を持つ端子が存在するため、視覚的な判断だけで接続するのは危険です。

万が一、非対応の端子同士を接続してしまった場合、音が正常に出力されないだけでなく、アンプやヘッドホンなどの内部回路に過負荷がかかり、機器に損傷を与えるリスクがあります。安全に接続を行うためには、使用予定のケーブルが対応しているかどうか、また相手機器との互換性があるかを必ず事前にチェックしましょう。可能であればメーカーが推奨する組み合わせや、接続図などを参考にしておくと安心です。

バランス接続の種類

4.4mmバランスケーブルの特徴

近年主流となってきたのが4.4mmのPentaconn端子です。この端子は、日本ディックス社が開発したもので、従来の2.5mmや3.5mmの端子に比べて接触面積が広く、より安定した接続が可能となっています。堅牢な構造と優れた音質特性を併せ持つだけでなく、4極または5極の仕様を採用することで、バランス伝送時のチャンネル間干渉を効果的に抑える設計になっています。

また、ジャックへの抜き差しがしっかりとしており、使用中の緩みや接触不良が起こりにくいという点でも安心感があります。コンパクトで扱いやすい点も評価されており、高級DAP(デジタルオーディオプレーヤー)をはじめ、ハイエンドなポータブルアンプなどにも多く採用されていることから、個人的には、今後さらに主流のバランス端子として広まっていくと思います。

2.5mmバランス接続の利点

より小型のプレーヤーに多く搭載されている2.5mm端子は、コンパクトで軽量な設計が大きな魅力です。特にポケットサイズのポータブルオーディオプレーヤーやヘッドホンアンプなどでは、スペース効率を重視するために2.5mm端子が採用されていることが多く、持ち運びの利便性に優れています。また、小型の機器と組み合わせて使うことで、外出先や通勤中などでも本格的なバランス接続によるリスニング体験が得られる点がユーザーに好まれています。

一方で、構造上の制約からくる耐久性の弱さや、接触面積の小ささといった点は留意すべきポイントです。抜き差しを繰り返すうちに端子が緩んだり、接触不良が発生しやすくなったりするケースもあります。また、信号の安定性やノイズ耐性といった観点でも、4.4mmバランス端子に比べてやや性能が落ちる傾向があります。そのため、音質や信頼性を重視する場合には、使用環境や接続頻度を考慮したうえで、2.5mmを選ぶかどうかを慎重に判断する必要があります。

一般的な規格と選び方

据え置き型機器ではXLR端子が最も一般的なバランス接続の規格として採用されています。XLRは3ピン構造を持ち、信号の安定性と長距離伝送に強いという特徴から、業務用のミキサー、オーディオインターフェース、スピーカーなどのプロ機材でも広く使用されています。この規格は接触面が広く、堅牢でロック機構が付いているため、抜けにくく接触不良も起こりにくいという安心感もあります。音質面においても、低ノイズで高いS/N比を保つことができるため、スタジオや高級オーディオ機器では定番のインターフェースとなっています。

一方で、ポータブル用途ではより小型で利便性の高い4.4mm Pentaconn端子が、バランス型接続の標準として浸透しつつあります。4.4mm端子は、XLRの性能をコンパクトな筐体に収めたような設計であり、ポータブルプレーヤーやヘッドホンアンプでの利用に適しています。音質・堅牢性・扱いやすさのバランスに優れており、ポータブルオーディオ愛好家の間でも高い評価を得ています。

もし、これからバランス接続対応の商品購入を検討されていて、なおかつ特別な理由がないのであれば、私ならば「4.4mm端子のものを選ぶことをお勧めします!」とアドバイスします。

バランス接続のデメリット

さて本記事では、ここまでバランス接続の基本、接続方法、そしてメリットを中心に解説してきましたが、ここで考えられるバランス接続のデメリットに関してもお伝えしておきます。

コスト面での注意点

バランス接続に対応した機器やケーブルは一般的に高価であり、初期投資としてある程度の費用がかかることを覚悟する必要があります。特にXLR規格の機器は、業務用オーディオ機器と同等の高性能を備えているため、その設計や素材の品質が反映されて価格が高く設定されていることが多いです。また、4.4mm Pentaconnケーブルについても、高品位な導体やシールド構造、接点処理にこだわった製品が多く、市販されている高級ケーブルは1万円を超えるものも珍しくありません。

さらに、これらのケーブルを使用する際には、対応するアンプやDAC、ヘッドホン側の機器も揃える必要があるため、全体のシステム構成にかかる費用は、思った以上にかかってしまうことがあります。そのため、バランス接続を導入する際は、予算配分や優先順位を明確にして、自分のリスニング環境に見合った構成を選ぶことが重要です。

接続の複雑さとその解決策

複数の端子規格が存在し、それぞれの機器によって対応状況が異なるため、初心者にとっては非常に混乱しやすいポイントの一つとなっています。たとえば、同じように見える2.5mm端子でもバランス用かステレオミニかで仕様が異なり、誤って接続すると正しく動作しないばかりか機器に不具合をもたらすこともあります。

さらに、TRS(Tip-Ring-Sleeve)やXLR、Pentaconnといった形式にはそれぞれの規格特性があり、対応機器が限られていることも少なくありません。特にバランス接続初心者の方が、ネットショップなどで見た目だけで判断して購入してしまうと、接続できなかったり音が出なかったりといったトラブルに繋がるリスクが高くなります。

このようなトラブルを避けるためには、事前に各機器の接続図を確認することが非常に重要です。

パーツの互換性に関するリスク

ケーブルの端子形状が合わない、出力と入力の規格が異なる、または極性の配置が一致していないといった問題が生じる可能性があります。こうした不一致によって、音声がまったく出力されないだけでなく、誤った電気信号が流れてしまい、アンプやヘッドホンなどの接続機器に物理的ダメージを与えるリスクもあります。

特に複数のバランス規格が混在している昨今では、メーカーごとに微妙に仕様が異なることも珍しくありません。購入時には、必ず対応機器と端子形状、さらに極性の仕様やピンアサインまで確認するようにしましょう。また、同梱されているマニュアルだけでなく、メーカーのウェブサイトやサポート情報、専門店の知識を活用して、互換性に問題がないかを事前にチェックすることが大切です。

接続やパーツの互換性でのトラブル回避において、個人的に一番お勧めなのは、疑問点など全てを洗い出し、購入前にメーカーのサポート窓口等に問い合わせ、より確実な情報を得て全ての疑問点を潰しておくことです。

メーカーによってはサービス向上のため会話を録音するケースもあるので、とても丁寧で分かりやすい説明をして下さいます。

ちなみに私は、バランス接続に関しては、サポート窓口への電話で全てクリアーに解決してもらいました!

初心者でもわかるバランス接続の基本 まとめ

バランス接続は、ノイズの少ないクリアな音質を実現するうえで非常に有効な手段であり、ハイファイオーディオやスタジオ録音、さらにはプロフェッショナルな音響環境でも採用される信頼性の高い技術です。アンバランス接続では避けられなかった電磁ノイズの影響を効果的に抑え、音楽本来のディテールを余すことなく届けてくれるため、音質にこだわる多くのユーザーから高く評価されています。とりわけ、繊細な音場表現や空気感、ステレオ分離を重視するクラシックファンやジャズ愛好家にとっては、バランス接続の導入がリスニング体験を劇的に変える可能性を秘めています。

音質向上を求める方や、静寂の中で音楽に深く没入したい人にとっては、一度試してみるだけでもその価値を実感できる方式と言えるでしょう。最初は機材の選定や接続方法が難しく感じられるかもしれませんが、基本的な仕組みと各機器の対応を理解すれば、意外とスムーズに導入することが可能です。

音楽体験をより深く、より豊かにするための手段として、バランス接続は間違いなく有力な選択肢のひとつとなっています。