イヤホンから「サーッ」といったホワイトノイズが聞こえて気になったことはありませんか?

せっかくの音楽や動画視聴が台無しになってしまうことも・・・

本記事では、ホワイトノイズの原因と解消方法をわかりやすく解説し、快適なリスニング環境を整えるためのポイントを詳しく紹介します。

ホワイトノイズの原因と発生メカニズム

ホワイトノイズとは?

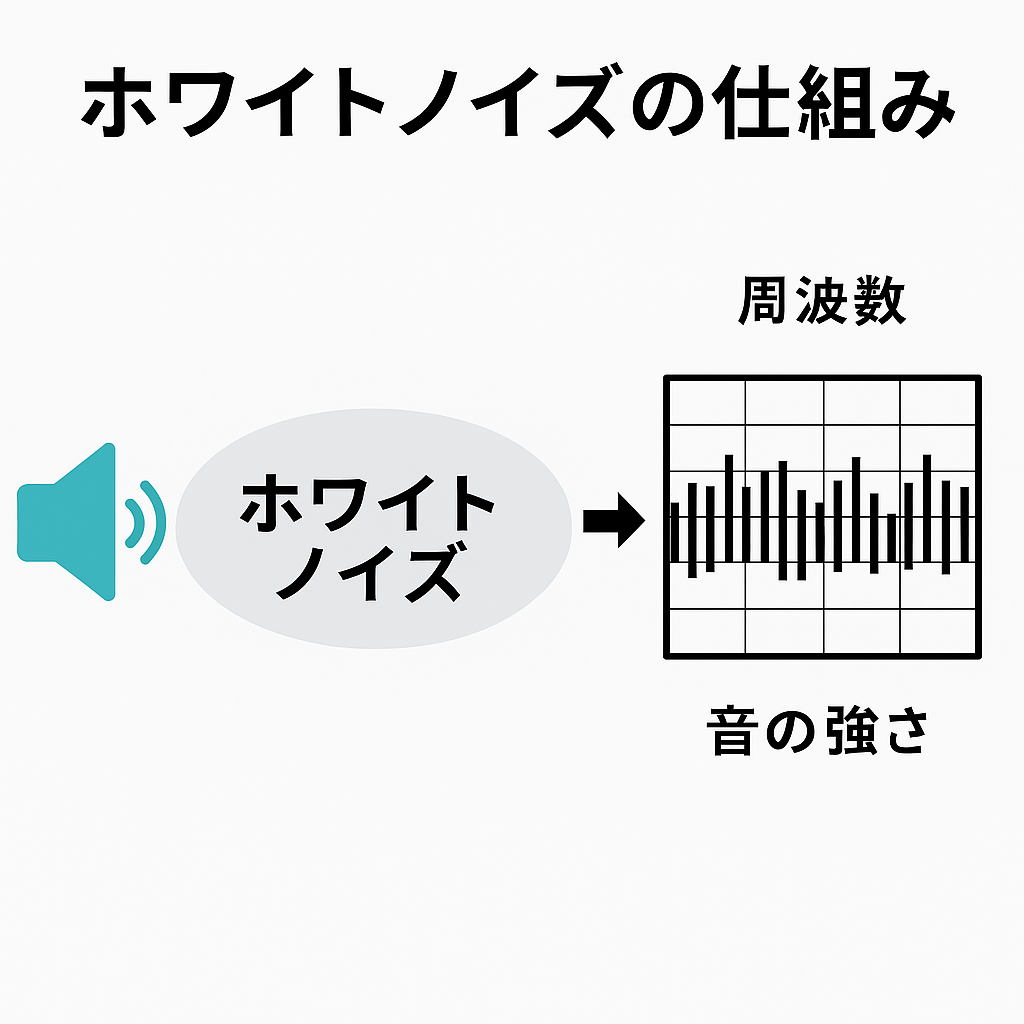

ホワイトノイズは、全ての周波数帯域を含む均等な雑音のことです。イヤホンで再生中に聞こえるザーッという音がこれに当たります。これはラジオのチューニングが合っていないときの音や、古いテレビの無信号時に見られる「砂嵐」の音と似ており、音響機器では避けられない現象のひとつです。

ホワイトノイズは「広帯域ノイズ」とも呼ばれ、科学的には背景雑音の基準音としても利用されることがあり、心理的にはリラックス効果を持つとされる場合もありますが、音楽鑑賞などでは不快と感じることが多いです。

イヤホンでのホワイトノイズの発生原因

イヤホン自体の内部回路や接続している機器の出力が原因で発生することが多いです。特に安価なイヤホンでは発生しやすい傾向があります。

また、機器側の電源の安定性やオーディオ信号の処理精度も影響しており、特に低品質なオーディオインターフェースやノイズが多い環境ではホワイトノイズが発生しやすくなります。

さらに、イヤホンのドライバー構造やインピーダンスの違いによってもノイズの発生度合いが変わることが知られており、これらが複合的に絡み合って問題を引き起こすケースが多いです。

環境要因によるノイズの影響

Wi-Fi電波や周囲の電子機器の干渉が原因でノイズが発生することもあります。近くに電子機器が多い環境では要注意です。特に、電子レンジや無線LANルーター、Bluetooth機器などは強い電磁波を発しており、これらがイヤホンの受信部に干渉してホワイトノイズが発生することがあります。

オフィスやカフェなどの公共の場では、多数の無線機器が同時に稼働しているため、電波の混信が起こりやすくなりますし、電源ケーブルや延長コードが複雑に入り組んだ場所でも誘導ノイズが発生しやすいため、リスニング環境も重要なポイントとなります。

内部回路からの雑音発生の仕組み

イヤホン内部のアンプやデジタルアナログ変換(DAC)部品がノイズの原因となる場合があります。部品精度や設計によって差が出ます。特にDACの処理性能や電源供給の安定性は、ホワイトノイズ発生に大きく影響します。

高品質なモデルでは、ノイズフィルタ回路やシールド構造が強化されており、余計な雑音を抑える工夫がされています。また、アンプ部分のゲイン設計やクロストークの管理も重要な要素で、これらが不十分な場合は音源が停止している時でもノイズが目立つことがあります。さらに、回路基板の設計や内部の配線経路によってもノイズの発生が左右されることがあり、総合的な設計の完成度が結果に大きく関わっています。

イヤホンの種類別ホワイトノイズ対策

有線イヤホンのノイズ対策

高品質なシールドケーブルの使用や接続端子の見直しが有効です。シールドケーブルは外部の電磁干渉を遮断する役割があり、特に長いケーブルを使用する場合は効果が大きくなります。

接続端子は金メッキ加工が施されているものを選ぶと、酸化を防ぎ、接触不良によるノイズを低減できます。プラグ部分の掃除も定期的に行いましょう。綿棒や専用クリーナーを使って汚れやホコリを取り除くことで、長期的に安定した接続を維持できます。断線や被覆の損傷がないかも定期的にチェックし、必要であれば早めに交換することがノイズ防止につながります。

ワイヤレスイヤホンのホワイトノイズ対策

Bluetoothのバージョンを最新に保つ、周囲の電波干渉を避けるなどの対策が必要です。特に、Bluetooth 5.0以降の規格では接続の安定性やデータ転送速度が向上しており、ノイズの発生リスクが低減します。

イヤホン本体と接続機器を再ペアリングすることも、接続の不具合をリセットできるため有効です。また、混信を避けるためにWi-Fiルーターなどの干渉源から距離を取る、不要なBluetooth機器の接続を解除するなどの環境調整も重要です。リセット操作も有効な場合がありますが、ファームウェアの更新も忘れずに確認しましょう。

ノイズキャンセリング機能の効果と選び方

アクティブノイズキャンセリングは周囲の音を低減しますが、内部のホワイトノイズには限界があります。特に、ANC機能は外部からの低周波音(エンジン音や空調音など)を打ち消すのが得意ですが、電気的なホワイトノイズを完全に除去することはできません。そのため、ANC搭載イヤホンを選ぶ際は、ノイズリダクション性能だけでなく、内部回路の静寂性や高周波ノイズの制御にも優れたモデルを選ぶことが重要です。

試聴できる機会があれば、実際の静音性能を体験して確認することをお勧めします。

アプリや設定でできる対策

スマホの音質調整アプリやイコライザー機能を使ってノイズを最小限に抑える方法もあります。例えば、EQ設定で高音域をわずかに下げることでホワイトノイズが目立たなくなる場合があります。また、ゲインを下げたり、ノイズゲート機能を持つアプリを活用することで、不要な雑音を効果的に制御できます。

最近では、AIを活用したノイズ抑制アプリも登場しており、バックグラウンドで自動的にノイズを検出してカットする機能を持つものもあります。これらを適切に組み合わせることで、よりクリアなリスニング環境を実現できます。

PCとイヤホンの接続によるノイズ問題

PCの音源設定とノイズの関係

PCのサウンド設定を見直して、不要なエフェクトをオフにすることでノイズが改善される場合があります。Windowsの「サウンド設定」や「サウンドコントロールパネル」で、仮想サラウンドや環境効果、イコライザーなどがオンになっていると、それがホワイトノイズの原因になることがあります。これらをオフにするほか、再生デバイスのプロパティで「排他モード」を無効にすることも有効です。

また、オーディオドライバーの更新や再インストールを行うと、ドライバー由来のノイズが改善するケースもあります。さらに、音量バランスの設定や入力デバイスのミュート確認など、細かいチェックも忘れずに行いましょう。

Macの場合も『サウンド環境設定』で出力デバイスの設定やエフェクトを見直すことが重要です。特にAudio MIDI設定でサンプリングレートを調整するとノイズが改善するケースがあります。

Macのシステム環境設定では『サウンド』タブ内でバランス設定や出力フォーマットの選択ができ、ここを見直すことでノイズ低減が期待できます。必要に応じてPRAMやSMCのリセットを行うと、システムレベルの不具合が解消することもあります。Mac用の専用オーディオドライバーを導入して安定性を高める方法もおすすめです。

DACやアンプを活用した音質改善

外付けDACやアンプを使うと、ノイズを大幅に軽減できる場合があります。音質も向上するので一石二鳥です。特に、USB DACはPCからの電気的なノイズを遮断し、信号を高品質に変換する役割を果たします。

アンプについても、イヤホンに適したインピーダンスで駆動することで、余計な歪みやノイズを抑える効果が期待できます。最近はコンパクトで高性能なポータブルDAC/アンプも増えており、スマホやタブレットでも利用できるモデルが人気です。さらに、バランス接続対応の機器を選ぶと、ノイズ耐性が一層向上するため、こだわる方にはおすすめです。

ケーブルや端子の接続に注意するポイント

接続端子の汚れや緩みがノイズの原因になることがあります。清掃としっかりした接続が重要です。端子部分は経年劣化や湿気の影響を受けやすく、見た目ではわかりにくい酸化膜がノイズの原因になることもあります。定期的に綿棒や専用クリーニング液で端子を掃除し、差し込みが甘いと感じた場合は接続部分を軽く押し込むことで安定性を確保しましょう。また、頻繁に抜き差しをする環境では端子が摩耗しやすいため、必要に応じて交換や補強を検討するのも有効です。

Bluetooth接続時のノイズ対策

Bluetooth接続では、最新のコーデック(AAC、aptXなど)に対応しているか確認することがポイントです。これらの高音質コーデックは、接続時のデータ圧縮を効率よく行い、音質の劣化やノイズの発生を最小限に抑える役割を果たします。

aptX AdaptiveやLDACなどのハイレゾ対応コーデックを使用することで、よりクリアな音質を実現し、ノイズも目立ちにくくなります。また、ペアリング時には接続情報を再確認し、安定した接続が得られているか確認することも大切です。

Bluetooth設定画面でコーデックが正しく選択されているかどうかを意識することが、ノイズ対策の第一歩になります。

音質改善のためのイヤホン選び

音量調整とノイズの関係

大音量はノイズも増幅するため、適正な音量で楽しむことが重要です。特に、ボリュームを過度に上げるとホワイトノイズが音楽や音声と一緒に耳に届きやすくなり、耳への負担も大きくなります。適正音量を心掛けることで、ノイズを目立たなくすることもできます。

また、音源そのものの音量レベルを上げるのではなく、外部アンプやアプリの設定で調整することで、不要なノイズの発生を抑えることができます。音量バランスを細かく見直すことも有効です。

店頭で試すべき耳へのフィット感

フィット感が悪いと外音が入り込みやすくなるので、試聴時に装着感を必ず確認しましょう。特に、耳の形は人それぞれ異なるため、自分に合ったイヤーピースを選ぶことが大切です。シリコンタイプやフォームタイプなど、素材による装着感の違いも確認してみるとよいでしょう。

しっかりと密閉されていないと音漏れやノイズの混入が発生しやすくなるため、数種類のサイズを試して最適なものを選ぶことが重要です。長時間装着しても痛みが出にくいかどうかも、快適性を判断するポイントになります。

価格と性能のバランスを考慮する方法

価格が高ければ良いとは限りません。価格が高いからといって必ずしもノイズ耐性や音質が優れているとは限らず、実際の使用感や耐久性、アフターサービスなども考慮する必要があります。

オンラインレビューだけでなく、実際に使用している友人や専門家の意見を聞くことも参考になります。また、スペック表に書かれていない細かい仕様も比較検討し、自分の使用シーンに合ったモデルを見極めることが重要です。

ホワイトノイズを解消するための環境改善

再生環境を整える重要性

電源環境や周囲のノイズ源を減らすだけでも改善することがあります。例えば、電源タップを高品質なものに交換したり、PCやオーディオ機器専用の電源ラインを設けるとノイズが減少することがあります。

不要な機器の電源を切る、電源ケーブルやオーディオケーブルを物理的に離すといった基本的な整理も効果的です。また、アース接続を適切に行うことで、誘導ノイズの抑制に役立つ場合もあります。このような環境面での対策は見落とされがちですが、簡単にできるものが多いため積極的に取り入れましょう。

静音環境でのリスニング体験

できるだけ静かな場所で聴くと、ホワイトノイズが気になりにくくなります。例えば、自宅で聴く場合は窓を閉め、エアコンや扇風機などの生活音を一時的にオフにするなど、できるだけ静かな環境を整えることがポイントです。

外出先でも出来れば静かな空間を選ぶとよいでしょう。背景音が少ない環境では、微細なノイズも自然に減少して感じにくくなり、イヤホン本来の音質を楽しめます。また、周囲の照明や電磁波の影響を避けることで、電気的ノイズも抑えやすくなります。

イヤホンの装着方法で変わる音質

正しい装着はノイズ軽減だけでなく、音質の向上にもつながります。例えば、イヤホンを深く挿入し、しっかり密閉することで低音が強化され、高音域のシャープさも増します。また、左右のイヤホンを正しく装着することでステレオ感がより正確に再現され、音の定位も向上します。

なお、装着後に軽く回して位置を微調整することで、より安定したフィット感を得ることができ、長時間の使用でも快適さが持続します。

定期的なクリーニングで内部雑音を防ぐ

イヤホン内部の汚れが音質劣化の原因になることもあります。特に、イヤーチップ部分に付着する耳垢や皮脂、ほこりなどは音の通り道を塞ぎ、音質の低下だけでなく雑音やノイズの原因になることがあります。

メンテナンスは月に一度を目安に行い、綿棒や専用クリーナー、アルコールシートなどを使って清掃すると効果的です。フィルター部分も定期的にチェックして詰まりがないか確認し、必要なら交換しましょう。こうした日常的なケアを心がけることで、長期間クリアな音質を維持できます。

対策を試した結果の評価と改善

ノイズ解消効果をきちんと評価する方法

同じ音源で比較テストを行うと、対策の効果がはっきりわかります。たとえば、ホワイトノイズが目立つ静かな音源や無音区間を利用して、変更前後の音を注意深く聴き比べると、小さな違いも確認しやすくなります。

録音機器を使ってデータを記録し、視覚的な波形として比較する方法も有効です。

なお、環境音や設定の変化による影響を避けるため、同じ条件でテストを繰り返すことが大切です。

問題解決に役立つサポート窓口

メーカーのサポートセンターや販売店の窓口も積極的に利用しましょう。問い合わせを行う際は、具体的な症状や発生状況を詳しく伝えることで、的確なアドバイスや対応を受けやすくなります。

また、オンラインチャットやメールフォーム、電話窓口など複数の連絡手段を確認し、最も便利な方法で相談するとスムーズです。

保証内容や修理費用の見積もりなどもあらかじめ確認しておくと安心です。

製品の不良によるノイズの可能性

製品不良の場合は、保証期間内に交換や修理を依頼するのが賢明です。

特に、保証書や購入時のレシートは必ず保管しておき、迅速に対応できるよう準備しておきましょう。場合によっては、メーカーの公式サイトで不具合の報告フォームを利用できることもあります。

販売店によっては独自の延長保証サービスを提供しているケースもあるので、加入している場合はその内容も確認しておくと安心です。交換対応が難しい場合は、修理費用や期間についても詳しく相談するとよいでしょう。

イヤホンからのホワイトノイズを解消する方法 まとめ

イヤホンからのホワイトノイズは多くの人が経験する問題ですが、原因を知り、適切な対策をすることで大幅に軽減できます。

ノイズが発生する原因は多岐にわたるため、自分の環境や機器の特徴をよく把握し、最適な対策を講じることが重要です。

日々のケアや製品選びの工夫で、音質を向上させるだけでなく、耳への負担も減らせます。

環境改善や設定の見直しを組み合わせることで、より快適なリスニングライフを楽しみましょう。小さな工夫の積み重ねが、クリアで心地よい音を実現します。